「大正デモクラシー」

「大正デモクラシー」と聞くと、少し難しそうに感じるかもしれません。ですが、これは日本が近代的な民主国家へと歩みを進める大きな転換期となった時代なのです。

では、大正デモクラシーとは一体何だったのか? 日本はどのような流れで民主化へと向かっていったのか?

今回は、その歴史をわかりやすくご紹介します!

大正デモクラシーとは?

大正デモクラシーとは、大正時代(1912年~1926年)を中心に、日本で民主主義的〔民意を尊重する考え方〕な動きが活発になった時期のことを指します。

それまでの日本は、明治時代に近代化を進めたものの、政治の実権は一部のエリート層(藩閥政治家や元老)が握っていました。

藩閥政治家(はんばつせいじか)とは?

特定の藩(はん)〔旧幕府時代の地方勢力〕出身の政治家。明治政府では薩摩藩(さつまはん)や長州藩(ちょうしゅうはん)などの出身者が中心となり、政府を独占する政治(藩閥政治)が行われた。

元老(げんろう)とは?

〔伊藤博文〕

明治時代に天皇の相談役として国政の重要事項を決めた少数の有力者。伊藤博文(いとうひろぶみ)や山県有朋(やまがたありとも)などが代表的。実質的に政府の方針を決める強い影響力を持っていた。

しかし、大正時代に入ると、国民の間で「もっと自由に発言したい!」「政治に参加したい!」という声が高まり、それが具体的な動きとなっていったのです。

つまり、大正デモクラシーは「日本が本格的に民主主義へと歩み始めた時代」だったと言えます。

なぜ大正デモクラシーが起こったのか?

それでは、どうしてこの時代に民主化の流れが生まれたのでしょうか?

いくつかの要因を見ていきましょう。

① 明治時代の政治体制への不満

〔明治天皇〕

明治時代は、天皇を中心とする「立憲君主制」でしたが、実際の政治は先ほどもお話しした「藩閥(はんばつ)」と呼ばれる特定のグループが牛耳っていました。

立憲君主制(りっけんくんしゅせい)とは?

君主(日本では天皇)のもとで憲法に基づいて政治が行われる体制を指します。

日本の場合、憲法(大日本帝国憲法)のもとで立憲君主制が採用され、議会(帝国議会)が設置されて国民にも一定の権利が認められました。しかし、天皇は国を治める最高の権力を持つとされており、大きな権限がありました。

また、実際の政治は主に藩閥出身の政治家や軍人が主導し、必ずしも民主的な政治が行われていたわけではありませんでした。

国民は選挙で国会議員を選べるようになったものの、政府を動かしているのは少数のエリートたち。

「せっかく選挙があるのに、政治を動かせるのは一部の人たちだけなの?」

こんな疑問が国民の間に広がり、不満が高まっていったのです。

② 第一次世界大戦の影響

第一次世界大戦(1914年~1918年)は日本にも大きな影響を与え、戦争中に日本の経済は戦争需要によって急成長し、国民の生活も変化しました。

そして、戦争中に欧米の国々で民主主義の考え方が強まったことが、日本にも影響を与えます。

「世界の国々が民主化していくなら、日本も変わるべきじゃない?」

こうした意識が広がり、日本でも民主主義を求める声が大きくなります。

③ 「大正」という時代の空気

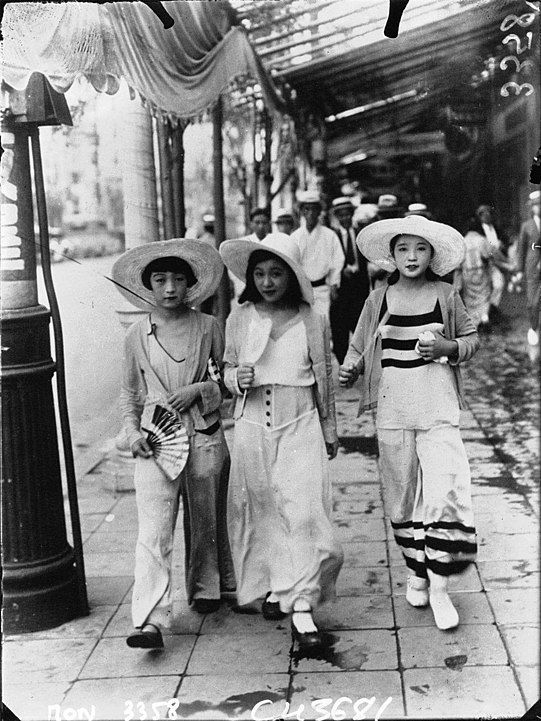

大正時代は、明治時代に比べると自由で個性的な雰囲気がありました。西洋文化が広がり、文学や芸術の分野でも個人の考えを大切にする風潮が生まれました。

例えば、大正ロマンと呼ばれる美しい着物やモダンな文化が広まったのもこの頃です。

こうした 「個人の自由を尊重する時代の空気」 が、大正デモクラシーの流れを後押ししたのです。

大正デモクラシーの代表的な出来事

それでは、ここからは大正デモクラシーを象徴する重要な出来事をいくつか紹介します!

① 護憲運動(ごけんうんどう)(1912年)(1924年)

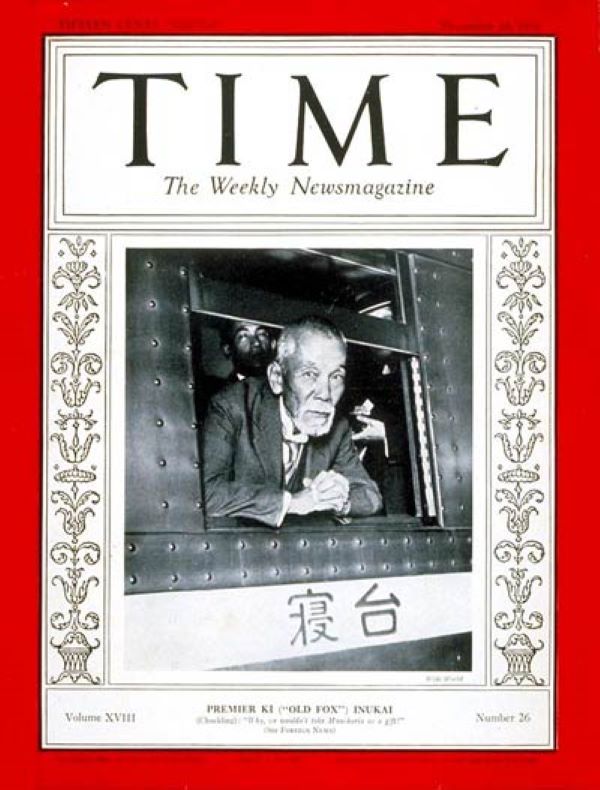

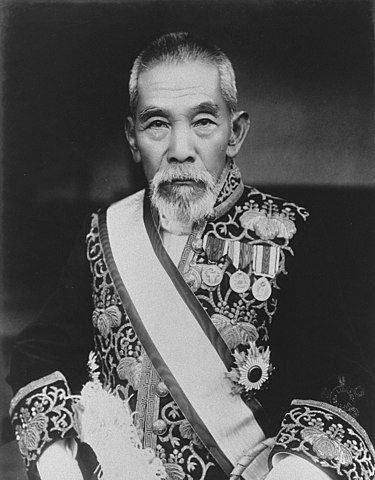

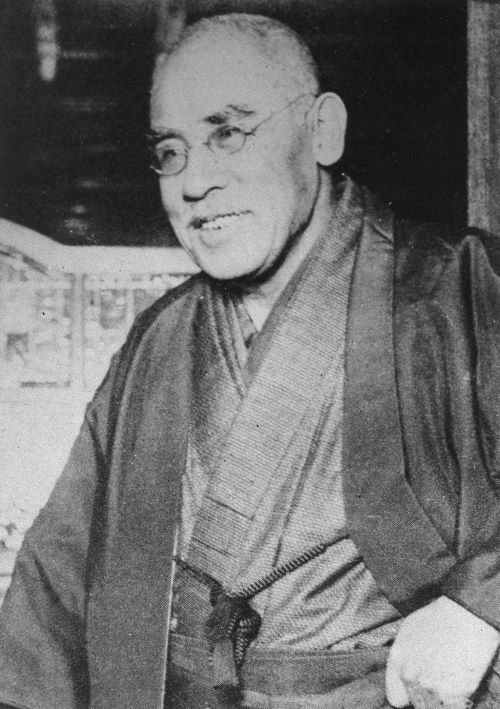

〔犬養毅(いぬかいつよし)は、護憲運動の中心人物として議会制民主主義の確立を目指しました。〕

「憲法を守れ!」

(憲法を軽視した政治を防ぎ、権力の乱用を抑えるために、憲法を守るべきだ!)

「民意を反映した政治を!」

こうしたスローガンを掲げた大規模な政治運動が「護憲運動(ごけんうんどう)」です。

特に1912年〔第一次護憲運動〕と1924年〔第二次護憲運動〕に大きな護憲運動が起こり、国民の声が政治に影響を与えるようになりました。

② 政党内閣の誕生(1924年)

1924年、加藤高明(かとうたかあき)が首相となり、本格的な政党政治の時代〔憲政の常道(けんせいのじょうどう)〕が始まりました。

これは、国民の意見がより政治に反映される体制へと進んだ大きな一歩でした。

③ 普通選挙法の成立(1925年)

それまで選挙権は「高額な税金を納めている男性」にしか与えられていませんでした。

しかし、1925年(大正14年)に「満25歳以上のすべての男性」に選挙権を与える法律(普通選挙法)が成立します。

まだ男性だけではありますが、これは日本の民主主義の大きな進歩でした。

大正デモクラシーの影響とその後

大正デモクラシーは、日本の民主化に大きな影響を与えました。

しかし、1926年に昭和時代が始まると、次第に軍部の力が強まり、日本は戦争へと進んでいきました。その結果、大正デモクラシーによって広がった自由や民主的な流れは一時的に後退してしまいます。

それでも、この時代に築かれた民主的な考え方や制度は、戦後の民主化につながる「日本の民主主義の土台」となったのです。

【まとめ】大正デモクラシーは日本の民主化の始まり!

〔銀座通りのモダンガール (1928年撮影)〕

✅ 大正デモクラシーとは?

→ 日本が民主主義へと進んだ時代(1912~1926年)

✅ なぜ起こったの?

→ 政治への不満、世界の民主化の流れ、大正時代の自由な空気

✅ 重要な出来事は?

→ 護憲運動、政党内閣の誕生、普通選挙法の成立

✅ その後の影響は?

→ 一時は戦争の影響で後退したが、戦後の民主化の基盤を築いた!

大正デモクラシーは、日本の歴史の中で「国民が政治に参加する力を持ち始めた時代」でした。この時代がなければ、今の日本の民主主義も存在しなかったかもしれません。

歴史を知ると、今の社会がどうやってできたのかが見えてきて面白いですね!