1989年1月 昭和から平成へ

時代が変わった瞬間と日本の変化

1989年1月7日、日本の歴史において一つの時代が終わりを迎えました。

昭和天皇の崩御により、63年続いた「昭和」が幕を閉じ、翌日の1989年1月8日から新しい元号「平成」が始まったのです。

この出来事は、元号の変更にとどまらず、昭和という激動の時代から新たな未来へのスタートを象徴するものでした。

昭和から平成

昭和は1926年から1989年までの約63年間にわたり、激しい変化と多くの歴史的出来事が織り込まれた時代でした。

第二次世界大戦や戦後の復興、高度経済成長期を経て、日本が世界の主要国としての地位を築くまでの道のりは、多くの困難と努力に彩られたものでした。

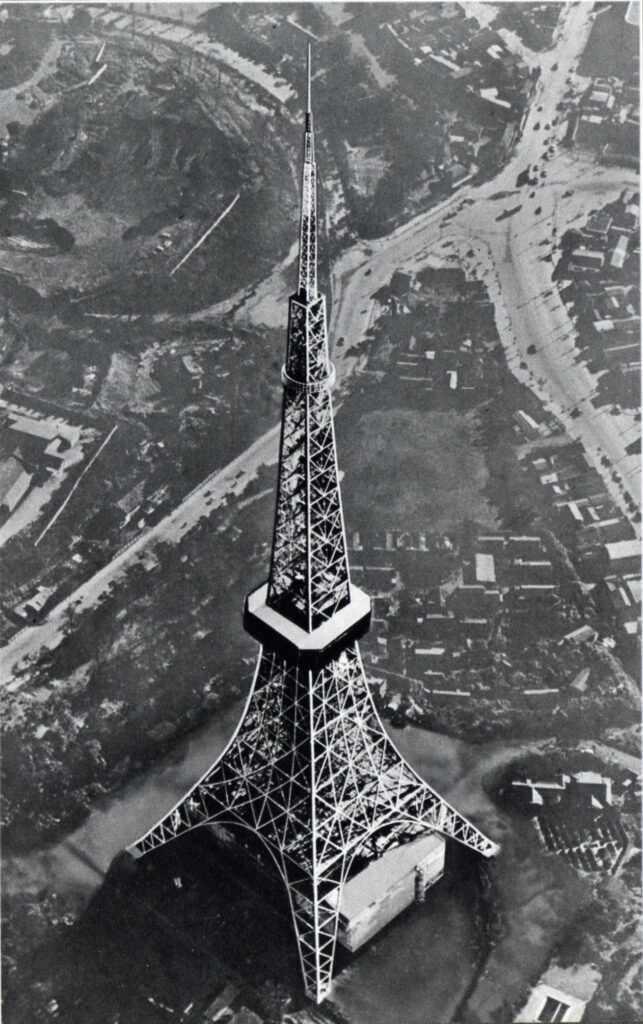

〔1958年に竣工した東京タワー〕

〔1964年(昭和39年)に開業した新幹線0系電車〕

〔1970年 大阪万博〕

〔1983年 ファミリーコンピュータ〕

そして、昭和天皇の崩御を受けて、当時の皇太子であった明仁親王(あきひとしんのう)が即位し、第125代天皇として新しい元号「平成」が発表されます。

親王(しんのう)…日本の天皇の子や孫で、皇位継承資格を持つ男性皇族の称号。

「平成」という元号は、「内外や天地すべてが平和であるように」という願いを込めて命名されたということなのですが、この平和を願う気持ちが新たな時代の始まりと共に日本中に広まり、「平成」という言葉は多くの人々に希望をもたらしました。

日本のバブル景気・グローバル化

平成時代の始まりは、日本社会にとっても重要なターニングポイントとなります。

特に1989年は、バブル経済の真っただ中にあり、日本全体が経済的な好況に沸いていましが、その一方で、急速に進む経済発展や都市化の影響が社会構造に変化をもたらし、新しい課題や価値観を生み出しました。

日本のバブル経済

1980年代後半から1991年にかけての期間に起きた経済の過熱状態です。

不動産や株式市場の過剰な投機が行われ、資産価格が急騰しました。政府や銀行が低金利政策を維持し、企業や個人が過剰に借金をして投資を行いました。

しかし、1991年にバブルが崩壊し、不動産や株価は急落。これにより、長期的な経済不況と金融機関の不良債権問題〔貸し出した融資が返済されず、銀行の経営を圧迫した状況〕が発生しました。

また、平成時代の初期は、日本がグローバル化や情報化社会への移行を本格的に迎える時期でもあります。

テクノロジーの進化により、インターネットや携帯電話が普及し、人々の生活スタイルが劇的に変化していきました。

このような新しい時代の幕開けとともに、多様性や個人の価値観を尊重する文化が芽生え始めたのも平成の特徴の一つです。

平成時代とは…

平成という時代は、日本にとって新しい挑戦の時代を象徴しています。

昭和の復興と経済発展から、平和と調和を目指す平成へと移り変わり、新しい時代の到来は、日本人に未来への期待を抱かせるとともに、自分たちの在り方を見つめ直すきっかけにもなりました。

そして、平和を願う元号の名の通り、平成の幕開けは多くの人々の心に深く響き、新しい時代への希望を刻んだのです。