- 中国の歴史からみる台湾との関係

- 夏(か)(紀元前約2070年頃 – 紀元前約1600年頃)

- 殷(いん)〔商(しょう)とも〕(紀元前約1600年頃 – 紀元前1046年頃)

- 周(しゅう)(紀元前1046年 – 紀元前256年)

- 秦朝(しんちょう)(紀元前221年 – 紀元前206年)

- 漢朝(かんちょう)(紀元前206年 – 220年)

- 三国時代(さんごくじだい)(220年 – 280年)

- 西晋(せいしん)(265年 – 316年)

- 東晋(とうしん)(317年 – 420年)

- 南北朝時代(439年 – 589年)

- 隋朝(ずいちょう)(581年 – 618年)

- 唐朝(とうちょう)(618年 – 907年)

- 五代十国時代(ごだいじっこくじだい)(907年 – 960年)

- 宋朝(そうちょう)(960年 – 1279年)

- 元朝(げんちょう)〔大元ウルス〕(1279年 – 1368年)

- 明朝(みんちょう)(1368年 – 1644年)

- 清朝(しんちょう)(1644年 – 1912年)

- 近代以降

中国の歴史からみる台湾との関係

中国と台湾は複雑な関係だということは、なんとなく分かるのですが、過去にどのような歴史があったからなのでしょうか…?

中国の長い歴史と、台湾の歴史を振り返りながら見ていきたいと思います。

【中国の歴史】

中国の歴史は非常に長く4000年の歴史、もしくは神話や伝説を含めて5000年の歴史ともいわれます。

しかし、実際にはその長い歴史の中では、異民族に侵略されて王朝が滅ぼされたこともあったのです。

それでは、順を追って見ていきましょう。

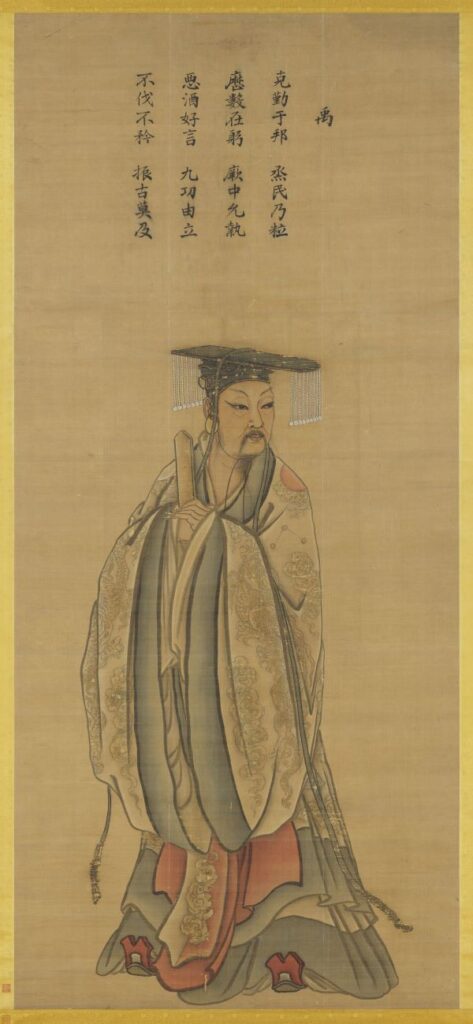

夏(か)(紀元前約2070年頃 – 紀元前約1600年頃)

〔禹(う)〕

夏(か)は、中国史上最初の王朝とされています。

中国の歴史書による神話的な時代なのですが、夏王朝の建国者は伝説上の『禹(う)〛と呼ばれる人物です。

黄河の大洪水が起こった際、その洪水を鎮めるために土地を整備し、人々に平和をもたらした英雄とされています。

殷(いん)〔商(しょう)とも〕(紀元前約1600年頃 – 紀元前1046年頃)

殷(いん)は夏を滅ぼし建立したとされる王朝で、青銅器文化や文字の発展などが見られる時代でした。

殷は遺跡〔殷墟(いんきょ)など〕が発見されている中国最古の王朝になります。

そして、この殷という王朝は周によって滅ぼされます。

周(しゅう)(紀元前1046年 – 紀元前256年)

周(しゅう)は殷を滅ぼした後、夏の神話や伝説にちなんで封建制度(ほうけんせいど)〔君主(王)が土地と権力を貴族(諸侯)に与えることで忠誠を得る制度〕や、礼楽制度(れいがくせいど)〔社会的な秩序を保つための階層や身分、礼儀作法、儀式・祭祀〕を整備したといわれます。

そして、周は『西周(せいしゅう)』(紀元前1046年 – 紀元前771年)〔封建制度を確立した時代〕と、『東周(とうしゅう)』(紀元前770年 – 紀元前256年)に分かれます。

ちなみに、東周は、「春秋時代(しゅんじゅうじだい)」(紀元前770年 – 紀元前476年)〔諸侯同士の争いが激化し、孔子(こうし)儒教の創始者や、荀子(じゅんし)儒教の一派である荀学を代表する人物などの思想家が活躍〕や、「戦国時代」(紀元前475年 – 紀元前221年)〔諸侯の争いがより激しくなり、最終的に秦が中国を統一する〕などがあった時代です。

※春秋時代と、戦国時代をあわせて春秋戦国時代と言われることもあります。

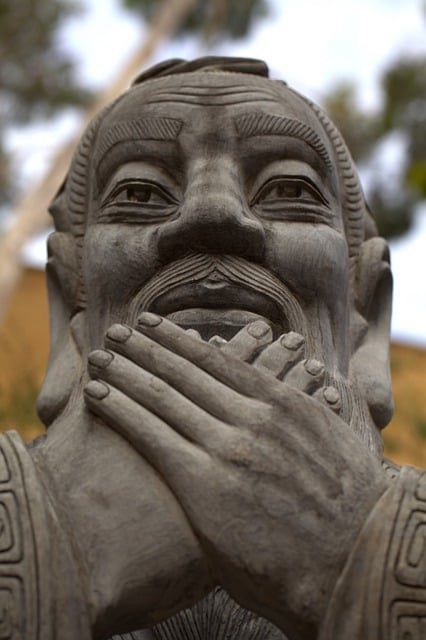

【孔子(こうし)】とは?

孔子(こうし)は、中国の哲学者・教育者です。儒教(じゅきょう)の創始者として知られ、人間関係や倫理、政治などに関する教えを伝えました。

思想は「仁(人間愛や思いやりの心)」「礼(社会での適切な行動や作法)」「孝(親孝行や家族への敬愛)」などの価値観を重視し、個人の徳を重んじるものでした。

また、孔子の言行録が収録された『論語(ろんご)』が後世に多大な影響を与えました。

夏、殷、周の三つの王朝を合わせて『三代(さんだい)』

そして、上記にある夏、殷、周の三つの王朝を合わせて『三代(さんだい)』と呼ばれます。

これらの王朝は古代中国を代表するもので、中国文明の基盤が築かれた時代とされているのです。

秦朝(しんちょう)(紀元前221年 – 紀元前206年)

秦朝(しんちょう)は、中国史上初めての統一王朝〔複数の地域を統合して形成された王朝〕となります。秦は春秋戦国時代の末期に勢力を伸ばし、最終的に全国を統一しました。

初代皇帝は『始皇帝(しこうてい)』となります。

〔秦の始皇帝〕

中央集権的な政治を展開し、郡県制(ぐんけんせい)〔郡と県に区分し行政官吏が配置され地方統治した〕や道路網の整備、通貨統一、万里の長城の建設や、統一的な文字の制定なども行われました。

秦朝は、政治的抑圧や高額な税負担などから、民衆の反発を招き、短命とはなりましたが、中国の歴史に大きな影響を与えました。

漢朝(かんちょう)(紀元前206年 – 220年)

漢朝は、秦朝を倒した後、『劉邦(りゅうほう)』が建国します。

〔前漢 初代皇帝 劉邦(高祖)〕

漢朝は、前漢(ぜんかん)と後漢(ごかん)に分かれ、中国史上で最も長く続いた王朝の一つとなります。

前漢(ぜんかん)(紀元前206年 – 紀元8年)

劉邦が漢王朝を建国し、西暦前202年に皇帝として即位。この時代には、儒教(じゅきょう)が国家の主要な思想となり、文化や制度の発展が見られました。

〔武帝〕

また、第7代皇帝の武帝(ぶてい)の時代には匈奴(きょうど)〔中国古代の遊牧民族(騎馬民族)の一つ〕との戦いにおいて、戦略的な勝利を収め国力が強化されました。そして西域との交易が盛んになり、シルクロードが開かれました。

【シルクロード】とは?

古代から中世にかけて栄えたアジア〔ユーラシア大陸〕を横断する貿易路。

中国と地中海沿岸を結ぶルートで、シルクや香辛料、陶磁器、宝石などの商品が取り引きされました。

文化や宗教、技術もこの道を通じて交流され、東西の文明が交わったルートでもありました。

また、司馬遷(しばせん)など多くの学者や文化人が活躍したのもこの時代です。

司馬遷(しばせん)

司馬遷(しばせん)は、中国の歴史家・政治家になります。中国史で最も有名な歴史書である『史記』を編纂しました。

『史記』は中国の歴史を広範囲にわたって記録したもので、後世の歴史研究や教育に影響を与えました。

また、司馬遷は政治家としても活躍しており、当時の政治情勢や社会状況を深く分析したともいわれます。

後漢(ごかん)(紀元25年から220年)

劉秀(りゅう しゅう)〔光武帝(こうぶてい)〕によって建国され、外征(がいせい)〔外国に遠征して戦うこと〕と内政を通じて領土を拡大し、文化の繁栄を享受しました。

しかし後期には内乱や地方豪族の台頭により衰退し、220年に崩壊します。

三国時代(さんごくじだい)(220年 – 280年)

漢朝が分裂し、魏(ぎ)(220年 – 265年)、蜀(ご)(221年 – 263年)、呉(しょく)(222年 – 280年)の三国が争いました。

この時代は歴史書『三国志』でも有名です。

しかし、三国時代は280年に晋(しん)が呉を滅ぼして中国を再統一したことで終わりを迎えます。

西晋(せいしん)(265年 – 316年)

〔司馬炎〕

西晋〔司馬炎(しばえん)によって建国した王朝〕は一時的に中国を統一しましたが、311年に永嘉の乱(えいかのらん)が勃発し、匈奴(きょうど)を中心とした異民族が西晋の首都である洛陽(らくよう)を陥落させ、西晋は滅亡しました。

東晋(とうしん)(317年 – 420年)

西晋滅亡後、司馬睿(しばえい)が江南に逃れ、建康(けんこう)〔現在の南京 なんきん〕を都に東晋を建てました。

北方では五胡十六国時代(ごこじゅうろっこくじだい)〔五胡(ごこ)(異民族)が中国北方に多くの小国を建てた時代〕(304年 – 439年)が続き、異民族と漢民族(かんみんぞく)〔中国の主要な民族〕の混乱が続きました。

五胡(ごこ)

「五胡(ごこ)」は、当時中国北方に勢力を張った五つの異民族を指します。

匈奴(きょうど)…ユーラシアから中国北方に移住し中国に影響を与えた遊牧民族

鮮卑(せんぴ)…北方のモンゴル高原に起源を持つ遊牧民族

羯(けつ)…中国北部の遊牧民族

羌(きょう)…西方のチベット高原地域から中国に移住した民族

氐(てい)…西北部(現在の青海省)に住んでいた民族

〔鮮卑〕

420年、東晋の有力な軍人でさあった劉裕(りゅうゆう) は、当時の皇帝 恭帝(きょうてい) に退位を迫り、自らが即位して新たに 劉宋(りゅうそう)(南朝宋)を建国しました。

これにより、東晋は正式に滅亡し、南朝の最初の王朝である 宋(劉宋)が成立しました。

〔劉 裕(りゅう ゆう)〕

南北朝時代(439年 – 589年)

東晋の滅亡後、南方では「南朝(なんちょう)」と総称される一連の王朝が次々に成立しました。具体的には、

- 宋(そう)(420年 – 479年)

- 斉(せい)(479年 – 502年)

- 梁(りょう)(502年 – 557年)

- 陳(ちん)(557年 – 589年)

の4つの王朝が続きました。

南朝は主に長江流域を中心に発展し、文化や経済は比較的安定していましたが、北方に存在した北朝(ほくちょう)──すなわち、

- 北魏(ほくぎ)(386年 – 534年)

- 東魏(とうぎ)(534年 – 550年)

- 西魏(せいぎ)(535年 – 557年)

- 北斉(ほくせい)(550年 – 577年)

- 北周(ほくしゅう)(557年 – 581年)

といった諸王朝との対立が続きました。

そして最終的に、589年に北方から興った隋(ずい)が南朝最後の王朝である陳を滅ぼし、中国は再び統一されました。これにより、約170年にわたって続いた南北朝時代は終焉を迎えたのです。

隋朝(ずいちょう)(581年 – 618年)

隋朝は、楊堅ようけん〔文帝(ぶんてい)〕によって建国され、589年には南朝の陳を滅ぼして中国を統一した王朝です。

中央集権化を推進し、科挙制度(かきょせいど)〔官僚を選抜する試験制度〕の導入、大運河の建設〔物資などを運ぶ交通網の整備〕など、多くの改革を行いました。

しかし、第2代皇帝 煬帝(ようだい) の時代になると、度重なる遠征や大運河の建設などの大規模な公共事業によって重税と労役が民衆に課され、その負担は非常に大きなものとなりました。

その結果、各地で反乱が相次ぎ、隋はわずか37年で滅亡します。(618年)

この時代は、日本からの外交使節である「遣隋使(けんずいし)」が派遣された時期とも重なります。

日本の飛鳥時代、当時の女帝である推古天皇(すいこてんのう)は、中国との関係を深め、先進的な文化・制度・技術を取り入れることを目的に、隋へ使節を送りました。

最初の遣隋使は600年に派遣され、その後の607年には小野妹子(おののいもこ)が正式な国使として隋に渡り、有名な「日出づる処の天子…」の国書を煬帝に届けたとされています。

〔小野妹子〕

唐朝(とうちょう)(618年 – 907年)

唐は中国史上で最も栄えた王朝の一つです。首都は長安(ちょうあん)に置かれ、経済や文化が発展しました。

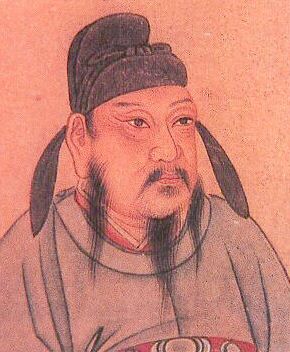

その唐の初代皇帝は、『李淵(りえん)』になります。

〔李淵〕

科挙制度〔中国で官僚を公平に選ぶために導入された世界最古の試験制度〕の確立により政府を効率化し、文化面では詩や絵画が盛んになります。

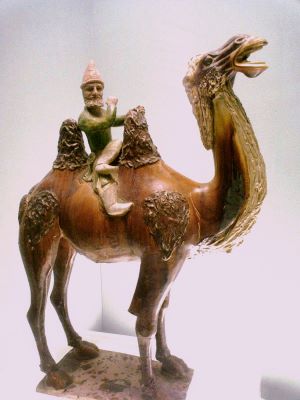

詩人の李白(りはく)や唐三彩(とうさんさい)などの陶器も有名です。

また、仏教や道教(どうきょう)〔中国発祥の宗教・哲学で、自然と調和し長寿や不老を求める思想〕も栄え、多くの寺院が建立されました。

外交では西域や中央アジアとの交流が盛んとなり、シルクロード〔古代から中世にかけて栄えたアジア〔ユーラシア大陸〕を横断する貿易路〕を通じた貿易が発展しました。

しかし、後期には安史の乱(あんしのらん)や、黄巣の乱(こうそうのらん)〔農民反乱〕といった内乱や外敵の侵入により国力が衰退します。そして、907年に唐が滅亡し、中国は五代十国時代に突入します。

五代十国時代(ごだいじっこくじだい)(907年 – 960年)

唐が滅び、中国は再び分裂状態になります。そして、多くの小国が割拠〔複数の勢力が互いに競合して支配権を持つ状態〕しました。

この五代十国時代は、五つの王朝が短期間で興り没落し、その他、十国の地方政権が割拠した時代となります。

【五代】

後梁(こうりょう)(907年 – 923年)

後唐(こうとう(923年 – 936年)

後晋(こうしん)(936年 – 947年)

後漢(こうかん)(947年 – 951年)

後周(こうしゅう)(951年 – 960年)

宋朝(そうちょう)(960年 – 1279年)

宋朝は、『北宋(ほくそう)』(960年-1127年)と『南宋(なんそう)』(1127年-1279年)に分かれます。

北宋(ほくそう)(960年-1127年)

五代十国時代の後期に、五代最後の王朝である後周(こうしゅう)が衰退すると、後周の将軍であった趙匡胤(ちょうきょういん)は自らを皇帝として建国しました。

これが北宋の建国のきっかけとなります。

〔趙匡胤〕

華北を中心にした統治で、首都は開封(かいほう)にありました。

しかし、金朝(きんちょう)と呼ばれる征服王朝(せいふくおうちょう)(他民族を征服して領土を拡大、支配した王朝)〕により滅ぼされ、終焉を迎えます。

【金朝(きんちょう)】

〔阿骨打〕

金朝(1115年-1234年)は、中国北部と東北アジアを支配した女真族(じょしんぞく)〔ツングース系民族で満州民族(まんしゅうみんぞく)ともいう〕の王朝です。

阿骨打(アクダ)が遼朝(りょうちょう)から独立し建国しました。

遼朝(916年-1125年)〔内モンゴルを中心に中国の北辺を支配した征服王朝〕や、宋朝との戦いで領土を拡大し、金銀の鉱山開発を進め貨幣経済が発達し、農業や商業など経済的な繁栄を享受しました。しかし1234年にモンゴル帝国によって滅ぼされます。

〔女真〕

南宋(なんそう)(1127年-1279年)

北宋が金により滅ぼされた後、南宋は杭州(こうしゅう)を首都として再建されました。

しかし、政治的には金朝(きんちょう)やモンゴル帝国の侵攻に悩まされます。最終的にモンゴル帝国の元軍(げんぐん)〔モンゴル帝国の中国や周辺地域を支配するために使用した元の軍隊〕により、金朝そして南宋諸共滅ぼされました。

元朝(げんちょう)〔大元ウルス〕(1279年 – 1368年)

〔クビライ〕

元朝(げんちょう)〔モンゴル名:大元ウルス〕は、モンゴル帝国の皇帝クビライ(チンギス・カンの孫)によって建てられた中国の王朝です。

1279年に南宋を滅ぼし、中国全土を統一しました。

元は、中国史上初めて異民族(モンゴル人)によって建てられた王朝であり、同時にモンゴル帝国の一部として機能する多民族国家でもありました。

クビライは首都を大都(現在の北京)に定め、中国の伝統的な官僚制度や律令体制を取り入れながらも、モンゴル人を支配層として優遇する体制を築きました。

この時代の元朝には、モンゴル人をはじめ、漢民族、テュルク系民族(トルコ系)、チベット人、ウイグル人、ペルシャ人、アラブ人など、多種多様な民族が共存しており、まさに国際色豊かな多文化帝国といえる特徴を持っていました。

元朝の時代には、交易路であるシルクロードが活発に利用され、ヨーロッパやアラビア、インドといった遠方の地域との文化交流が進み、マルコ・ポーロ(Marco Polo)の旅行記『東方見聞録』は、当時の元朝の繁栄をヨーロッパに広めたのです。

〔マルコ・ポーロ〕

しかし、元朝は内政の混乱や財政難、天災などによって次第に弱体化し、14世紀半ばになる頃には各地で反乱が相次ぎます。

そして、1368年に紅巾の乱(こうきんのらん)〔中国で起こった大規模な農民反乱〕を主導した朱元璋(しゅ げんしょう)によって滅ぼされ、明朝が成立することになります。

元朝の滅亡により、モンゴル人支配は一旦終わりを迎え、中国は再び漢民族の統治下となりました。

【紅巾の乱(こうきんのらん)】

14世紀中期に中国で起こった大規模な農民反乱です。名前は、反乱軍が赤い頭巾を巻いていたことに由来します。

明朝(みんちょう)(1368年 – 1644年)

1368年、農民出身で紅巾の乱を指導した朱元璋はついに元朝の首都大都(現在の北京)を攻略し、元朝は滅亡。そして明朝を建国して初代皇帝である『洪武帝(朱元璋)』として即位します。

〔洪武帝(朱元璋)〕

洪武帝(朱元璋)は、南京(なんきん)を首都とし、厳格な法治と中央集権を進めました。そして自らの治世下で土地改革が行われ、農民の生活が次第に安定化されました。

第3代皇帝に即位した永楽帝(えいらくてい)は、首都を北京に遷し、紫禁城(しきんじょう)〔故宮(こきゅう)とも〕の建設を開始し、大航海を通じて海外との交流を促進。

しかし、276年間続いた明朝は、1644年に李自成の反乱(りじせいのらん)によって滅亡します。

【李自成の反乱】

明朝末期に発生した農民反乱です。指導者の李自成(りじせい)は、税の重圧と飢饉に苦しむ農民を集めて蜂起し、急速に勢力を拡大しました。

1644年、李自成の軍勢は北京を攻略し、明の第17代皇帝であった崇禎帝(すうていてい)は自殺し、明朝は滅亡したのです。

清朝(しんちょう)(1644年 – 1912年)

清朝は、中国最後の王朝になるのですが、満州民族(まんしゅうみんぞく)〔女真(じょしん)人とも〕が建国した王朝になります。

1636年に清の前身である後金(こうきん)として成立し、1644年に北京を占領して明朝を滅ぼし、清朝を創設しました。初代皇帝はヌルハチ(努爾哈赤)になります。

〔ヌルハチ〕

清朝は経済的な発展や文化の繁栄をもたらし、広大な領土を支配しました。

しかし、19世紀に入ると、1840年のアヘン戦争〔イギリスの侵略〕や1851年の太平天国の乱〔死者を2000万人出したキリスト教の影響を受けた農民反乱〕などの内外の問題が増え、次第に衰退します。

【アヘン戦争】

清朝(中国)とイギリスおよび他の欧州列強の間で行われた戦争の総称です。アヘンは中国での需要が高く、イギリスはこれを利用して貿易を拡大しました。

しかし、清朝政府はアヘンの輸入を禁止しようとした為、イギリスは抵抗し、1839年にアヘン密売の禁止と賠償金の支払いを要求して戦端が開かれました。

この紛争は、1840年~1842年にかけての第一次アヘン戦争と、1856年~1860年の第二次アヘン戦争と続きます。

アヘン戦争は中国の敗北に終わり、多くの不平等条約(南京条約など)が結ばれました。それにより、中国は広大な領土の割譲や関税自主権の喪失などを余儀なくされ、欧州による中国支配が強化されました。

南京条約(なんきんじょうやく)

1842年、イギリスは清との間で南京条約を締結。それにより、広州と上海を開港し、香港を割譲〔領土や権利を譲渡すること〕させ、賠償金を支払わせました。

そしてこの後、1911年の辛亥革命により、1912年に清朝は滅亡し、中華民国が成立することとなります。

【ラストエンペラー】

ラストエンペラーで知られる清朝最後の皇帝 溥儀(ふぎ)は、辛亥革命によって清朝が倒れた後、北京政変(ぺきんせいへん)〔クーデター〕により日本に保護されます。

そして傀儡政権(かいらいせいけん)〔実際の政治や権力を持たずに、他国の勢力によって支配された政権〕である、満州国(まんしゅうこく)〔日本が中国東北部の満州地域を占領した国〕の皇帝として再び登場することになります。

〔清 第12代皇帝時代の溥儀〕

〔満洲国皇帝時代の溥儀〕

その間、中国では中華民国政府と満州国との対立が続き、第二次世界大戦後に満州国が崩壊すると、溥儀は中国に引き渡されます。

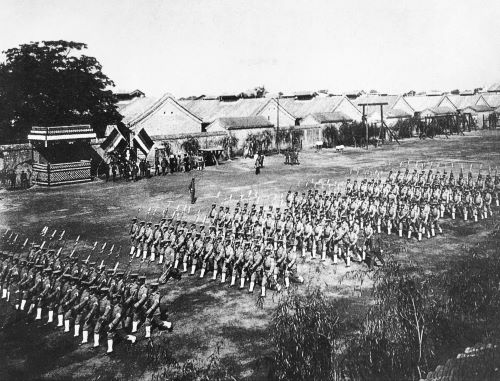

近代以降

1911年、辛亥革命(しんがいかくめい)により清朝は倒れ、1912年に中華民国〔アジア初の共和国〕が成立します。

【辛亥革命(しんがいかくめい)】

中国では皇帝が国を治めていましたが、多くの人々が不満を持ち武装勢力を組織した革命が起きました。

孫文(そんぶん)(孫中山)が指導したのですが、それにより新しい政治体制である中華民国が誕生します。そして、数千年続いた王朝の時代が終わり共和国の時代が始まりました。

孫文は、中華民国の創始者として、中華民国大総統(臨時大総統)となります。

〔孫文〕

※日本で亡命生活を送りながら中国革命を主導したのですが、その際に「孫中山」という名前を用いました。

しかし、その後1920年代~1940年代にかけて中国は国共内戦(こっきょうないせん)〔中国内戦〕が起こります。

それは、毛沢東(もうたくとう)率いる【中国共産党】と、蔣 介石(しょうかいせき)率いる【中国国民党】の間で行われた戦争です。

【中国共産党】

中国共産党は、1921年7月23日に上海で開催された中国共産党第一次全国代表大会において、正式に誕生しました。

この大会で、中国共産党の設立宣言や党章が採択され、党の基本的な組織と方針が確立されました。

この時点での党員数はわずか13名でしたが、その後の数十年間で組織が急速に成長し、中国における主要な政治勢力の一つとなりました。

【中国国民党】

中国国民党は、1912年に孫文(孫中山)を中心とする革命派により結成しました。

その後、蒋介石(蔣介石)が指導するようになり、中華民国の主要な政治勢力として、国共内戦や抗日戦争(日中戦争)などの歴史的な出来事に関与しました。

【中国国民党】は、資本主義と西洋式近代化を支持し国民主義を掲げ、一党独裁体制を構築しようとしました。

一方、【中国共産党】は、共産主義を基盤とし、農民や労働者を中心にした社会主義革命を目指していました。

このような両者の思想的対立が内戦の原因となります。

ここから先は、台湾の歴史を見た後にご説明します。