満州事変はなぜ起こった?

1931年、日本と中国の関係が大きく変わる出来事がありました。

それが「満州事変」です。

この事件をきっかけに、日本は中国東北部(満州)を軍事的に掌握し、その結果、日本と国際社会との対立が一層深まりました。では、なぜこの出来事が起こったのでしょうか?

今回は、満州事変が発生した背景、その進展、さらにはその後の影響について、わかりやすく解説していきます。

「満州」とは何か? なぜ中国東北部が重視されたのか

〔福州の満洲民族(1915年)〕

「満州(まんしゅう)」とは、現在の中国東北部(遼寧省・吉林省・黒竜江省)にあたる地域のことです。

この地域は、かつて清(中国の王朝)を築いた満洲族の故郷でもあり、19世紀以降はロシアや日本が強い関心を寄せていました。

満州の重要性

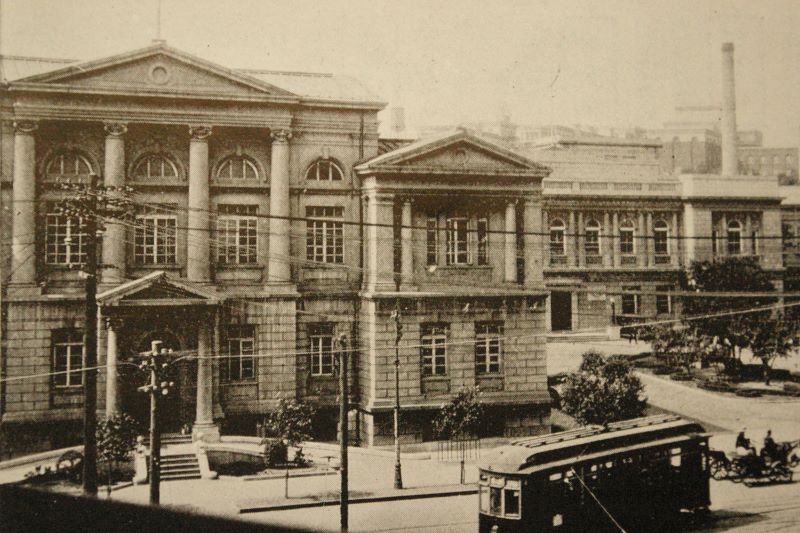

〔大連・南満洲鉄道株式会社本社〕

満州には、日本にとって大きな価値がありました。

- 資源が豊富:

石炭、鉄鉱石、農作物など、日本の経済と軍事にとって重要な資源が多かった。 - 日本の勢力圏:

1905年の日露戦争後、日本は満州南部の鉄道(南満州鉄道)や権益を獲得していた。 - 植民地化の可能性:

日本国内では人口が増加していた為、「満州を新たな移住地に」という声が強まっていた。

これらの理由から、日本は満州を「自国の経済的・軍事的な生命線」と考えるようになっていたのです。

なぜ満州事変が起こったのか?

① 中国国内の混乱

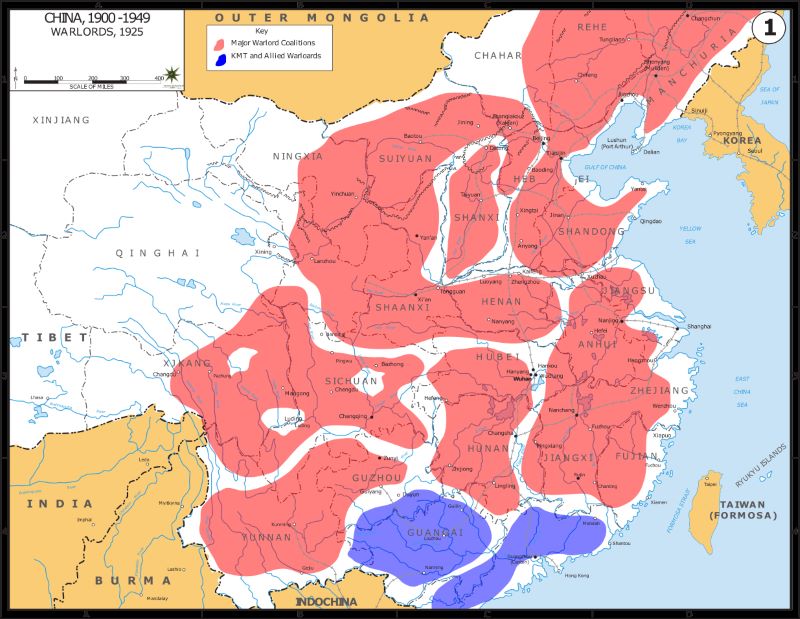

〔1925年の中国。赤が主要な軍閥の勢力圏。青が孫文の革命派の軍閥の勢力圏〕

1920年代の中国は、軍閥(ぐんばつ)〔地方の武装勢力〕が各地を支配し、国全体がまとまっていませんでした。

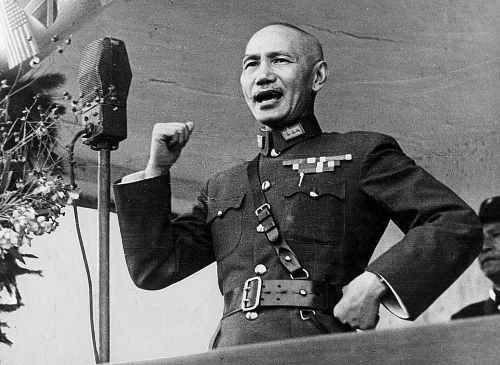

しかし、1928年に蒋介石(しょうかいせき)が率いる国民政府が北京を占領し、中国統一を進めようとしていました。

〔蒋介石〕

日本はこれに警戒し、満州における自国の影響力が弱まることを恐れていました。

② 日本の経済不況

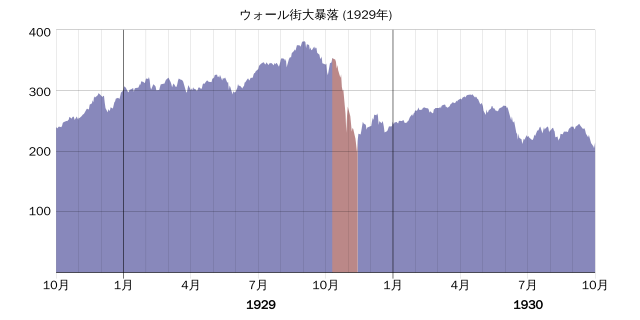

1929年に発生した世界恐慌の影響で、日本の経済は深刻な不況に陥っていました。

世界恐慌(せかいきょうこう)

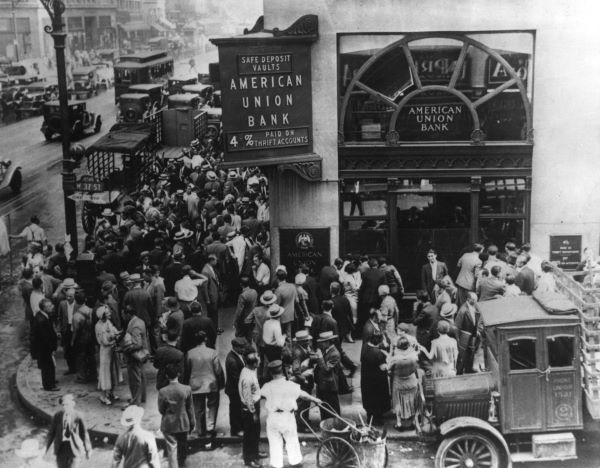

世界恐慌(1929年)は、アメリカ・ニューヨークの株価大暴落をきっかけに世界中へ広がった深刻な経済危機です。

銀行の倒産、企業の破綻、大量の失業が発生し、各国は貿易制限や政府主導の経済対策を行いました。この混乱は第二次世界大戦の要因の一つともなります。

〔世界恐慌初期の取り付け騒ぎ時にニューヨークのアメリカ連合銀行に集まった群衆〕

特に農村は大きな打撃を受け、多くの人が「新たな土地を求めて満州へ移住すれば、日本の経済も回復する」と考えるようになりました。

③ 関東軍の暴走

〔新京の関東軍司令部〕

満州には関東軍という日本の駐屯軍がいました。

関東軍… 1906年に設立された日本陸軍の部隊で、主に満州(中国東北部)を管轄した。

この部隊は、日本政府の意向を無視し、「満州を日本の支配下に置くべきだ」と考えていました。そして、1931年9月18日、ついに事件が起こるのです。

満州事変の発端—柳条湖事件(りゅうじょうこじけん)

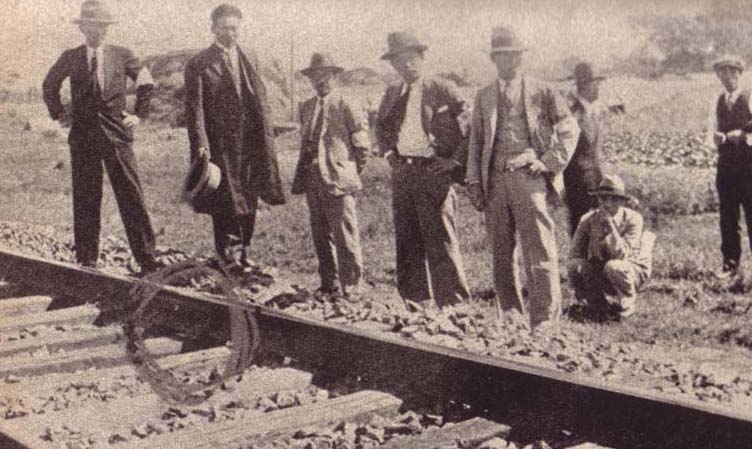

〔「破壊された」南満州鉄道を視察する日本の専門家〕

1931年9月18日夜、関東軍(日本の駐屯軍)は南満州鉄道の線路を柳条湖付近で爆破しました。(柳条湖事件)

しかし、この爆破は関東軍自身が仕組んだもので、「中国軍の攻撃」と偽装するための自作自演でした。

この事件を口実にして関東軍は直ちに中国軍〔張学良(ちょうがくりょう)率いる東北軍〕との戦闘を開始し、短期間で満州全域を占領しました。

この一連の軍事行動が「満州事変」と呼ばれ、後に国際問題へと発展していきます。

満州国の成立と国際社会の反応

日本は、1932年に満州を「独立国家」として満州国を建国しました。しかし、これは実際には日本の傀儡(かいらい)政権〔日本に操られた政権〕であり、日本の支配下に置かれていました。

この行動に対し、国際社会は強く反発しました。特に国際連盟(当時の国際機関)は、日本の行動を侵略と判断し、満州国の正当性を認めませんでした。

日本はこの決定に反発し、1933年に国際連盟を脱退します。それにより、日本は次第に国際社会の中で孤立を深めていくことになります。

満州事変がもたらした影響

日本と中国の対立が深まる

満州事変の結果、中国では反日感情が強まりました。

さらに、1937年には日中戦争へと発展し、日本と中国の全面戦争が始まります。そして、長期的な泥沼状態に陥っていきました。

日中戦争(1937~1945年)

日中戦争は、日本と中国(国民政府)の間で勃発した戦争です。

1937年の「盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)」を契機に全面戦争へと拡大し、日本は中国の主要都市を占領しましたが、中国側は粘り強く抵抗を続けました。

その結果、戦争は長期化し、1941年に太平洋戦争が始まると国際的な戦争の一部となり、最終的に1945年の日本の敗戦とともに終結しました。

盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)

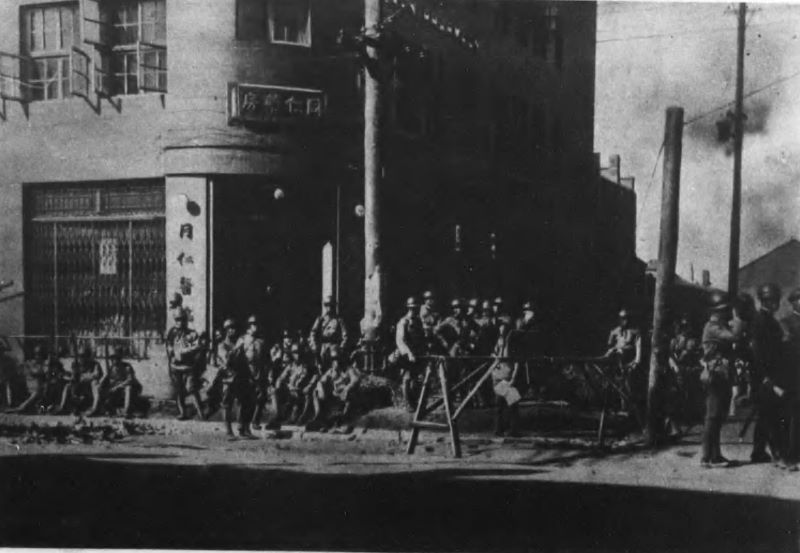

〔第29軍第37師団が盧溝橋で日本軍と対峙〕

盧溝橋事件(1937年)は、北京郊外の盧溝橋付近で行われていた日本軍の夜間演習中に発生した日中両軍の武力衝突です。

日本軍が行方不明の兵士を捜索するために中国側へ立ち入りを求めたことが対立を招き、交戦に発展。この事件が日中戦争のきっかけとなりました。

国際的な孤立

〔満洲事変について国際連盟で演説する中国代表団(1932年)〕

国際連盟脱退後、日本は欧米諸国と距離が広がり、最終的に第二次世界大戦の一因となる道を歩むことになります。

日本国内の軍国主義の強化

満州事変の成功により、軍部の発言力が増し、日本政府は次第に軍国主義の道へと進んでいきました。

最終的に日本は1941年、アメリカとの戦争(太平洋戦争)に突入し、敗戦へと向かうことになります。

最後に

満州事変は、関東軍が仕組んだ自作自演の事件を発端として始まりました。

しかし、その背後には、中国国内の混乱や日本の経済危機、さらには軍部の独走など、複数の要因が絡み合っていました。

この事件を契機に、日本は国際社会との関係を悪化させ、やがて戦争への道を進むことになります。

「歴史は繰り返す」とよく言われますが、満州事変から得られる教訓は、短期的な利益を追求するために強引な手段を取ることが、長期的には国の存続を危うくするということなのかもしれません。