古事記と日本書紀の違いと共通点

日本には、世界的に見ても非常に古い歴史書が存在します。

それが『古事記』と『日本書紀』です。

この二つの書物は、日本の成り立ちや神話、歴代天皇の歴史を記した貴重な資料であり、現在の日本文化の源流を知る手がかりにもなっています。

しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、どんな内容なの?」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、『古事記』と『日本書紀』の違いを明確にしながら、それぞれの特徴や内容について分かりやすく解説します。

「古事記」の内容とは? 日本最古の物語

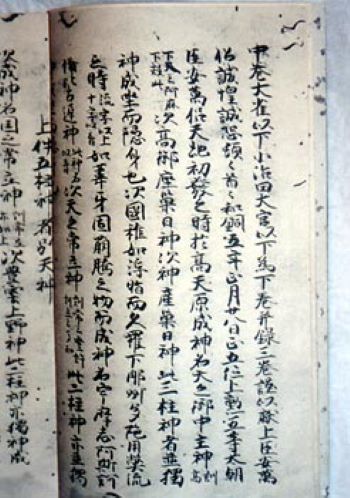

『古事記(こじき)』は、712年に作られた日本最古の歴史書です。

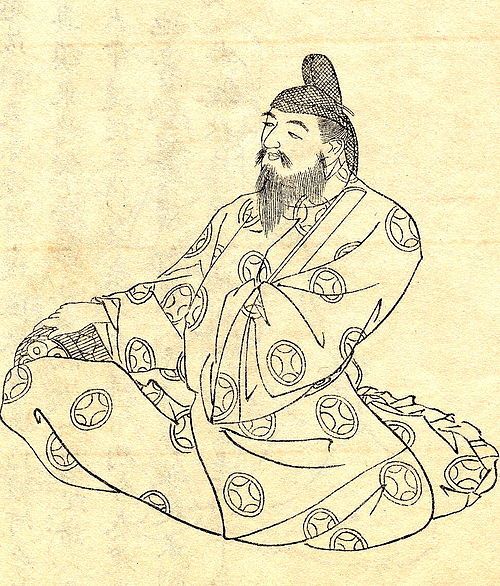

〔天武天皇(第40代天皇)〕

天武天皇(てんむてんのう)の命令で、稗田阿礼(ひえだのあれい)という人物が、日本の神話や歴史を口で伝え、その話を太安万侶(おおのやすまろ)が書き記しました。

〔太安万侶〕

『古事記』は大きく3つに分かれる

『古事記』は大きく3つの部分に分かれています。

〔天照大神〕

- 上巻(かみつまき) – 神話の世界

天地創造(てんちそうぞう)〔世界のはじまりをつくること〕から日本列島の誕生、そしてアマテラス(天照大神)やスサノオ(須佐之男命)〔アマテラスの弟〕などの神々の物語が描かれています。

特に有名なのが「天岩戸(あまのいわと)」のエピソードです。

アマテラスは弟スサノオの乱暴なふるまいに怒り、岩戸に隠れてしまいます。すると太陽の光が失われ、世界は暗闇に包まれました。

困った神々は知恵を絞って宴を開き、アメノウズメ〔神話に登場する女神〕が踊りを披露すると、神々が大笑いします。

その笑い声を不思議に思ったアマテラスが外をのぞくと、岩戸が開かれ、再び光が戻ったという神話は、多くの人に知られています。

スサノオノミコトとヤマタノオロチ伝説とは? - 中巻(なかつまき) – 初代天皇の誕生

神武天皇(じんむてんのう)の即位から、大和朝廷〔日本の国家の原型を築いた古代政権〕が成立するまでの歴史が記されています。神武天皇は、日本の初代天皇とされ、神々の血を引く存在とされています。 - 下巻(しもつまき) – 歴代天皇の物語

10代崇神天皇(すじんてんのう)から33代推古天皇(すいこてんのう)までの出来事が書かれています。物語性が強く、英雄譚(えいゆうたん)〔勇者の活躍と試練を描いた物語〕や伝説的なエピソードが豊富なのが特徴です。

〔推古天皇は日本初の女性天皇で、聖徳太子はその摂政(せっしょう)〔天皇の代理で政治を行う人〕として仏教の導入と政治改革を進めた人物になります。〕

『古事記』のポイント

- 日本の神話が中心で、物語としても面白い

- 口承(こうしょう)〔口伝え〕した話をまとめたもの

- 万葉仮名〔漢字を日本語の音に合わせて使う方法〕で書かれ、日本語のリズムが残っている

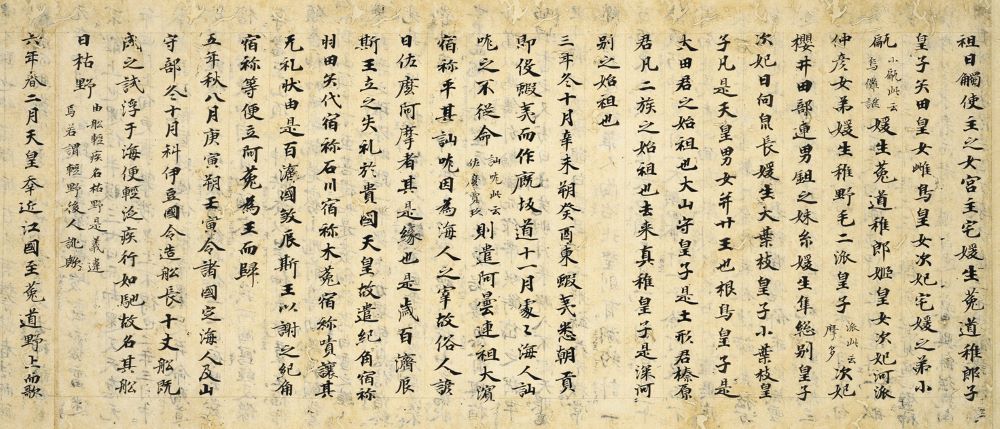

『日本書紀』の内容とは?公式の歴史書

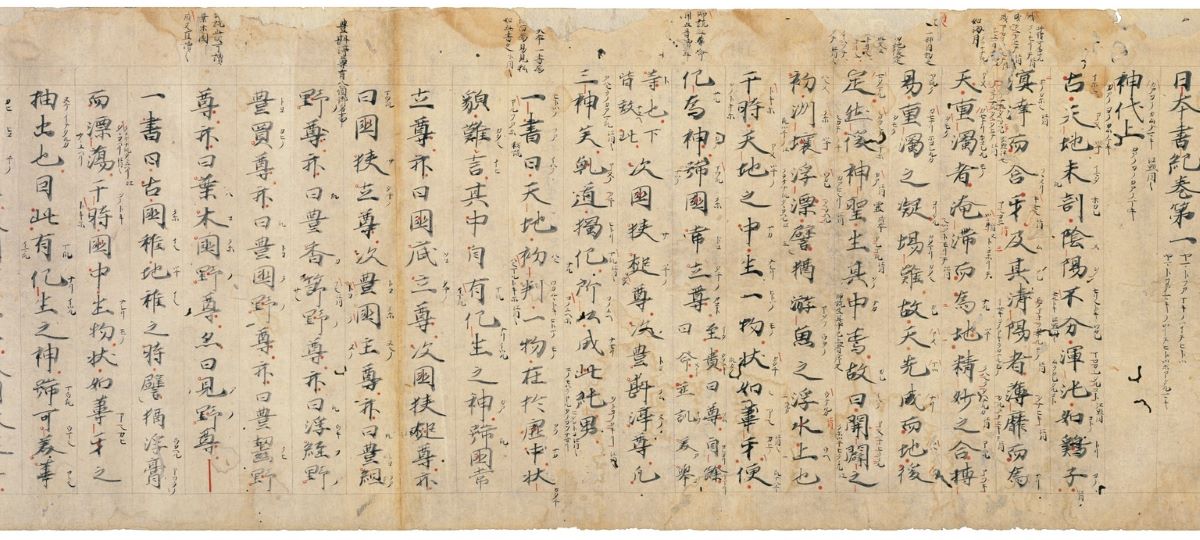

『日本書紀(にほんしょき)』は、720年に完成した日本最古の正史〔政府がまとめた公式の歴史書〕です。『古事記』よりも8年後に作られ、編者の中心は舎人親王(とねりしんのう)でした。

〔舎人親王:天武天皇の命を受けて日本の歴史を記録した人物〕

『日本書紀』は、全30巻にわたる大規模な歴史書

『日本書紀』は、30巻にもおよぶ大規模な歴史書で、記述は紀伝体(きでんたい)〔年代順に出来事を記す方法〕を採用しています。

- 神代(かみよ) – 日本の神話

『古事記』と同様に天地創造からイザナギ・イザナミの国生み、アマテラスとスサノオのエピソードなどが記されていますが、中国風に脚色(きゃくしょく)〔話を盛る演出〕されており、『古事記』よりも格式が高く整った印象を受けます。 - 歴代天皇の記録

初代神武天皇から41代持統天皇(じとうてんのう)までの出来事が詳細に書かれています。

特に、大和朝廷がどのように統一されていったのか、外交関係や制度の変遷などが詳細に記録されています。

『日本書紀』のポイント

- 中国の歴史書を意識した、公的な記録として作られた

- 年代ごとの出来事が整理され、歴史資料としての信頼性が高い

- すべて漢文で書かれており、中国の影響を強く受けている

『古事記』と『日本書紀』の違いとは?

| 項目 | 古事記 | 日本書紀 |

|---|---|---|

| 成立年 | 712年 | 720年 |

| 編者 | 太安万侶(語り部は稗田阿礼) | 舎人親王 |

| 言語 | 日本語の要素が強い | 完全な漢文 |

| 特徴 | 物語性が強く、神話中心 | 公式記録として作られた歴史書 |

| 目的 | 日本の神話や伝承を記録 | 国家の正統性を示す歴史書 |

| 影響 | 日本文化や神道の基礎 | 政治や国際関係に影響 |

まとめ

〔神倉神社 ゴトビキ岩〕

『古事記』と『日本書紀』は、日本の成り立ちや神話を知るための貴重な資料であり、それぞれ異なる視点から日本の歴史を描いています。

『古事記』は物語性が強く、日本の神話を楽しめる一方、『日本書紀』は公式な歴史書として整理されており、政治的な視点も強いです。

これらの書物を知ることで、今まで漠然としていた「日本の起源」や「天皇の歴史」がぐっと身近に感じられるかもしれません。

日本の神話や歴史に興味がある方は、ぜひ一度触れてみてはいかがでしょうか…?