粘菌とは?

今回は、まるでSF映画の生物のような、不思議な生き物「粘菌」についてお話しします。粘菌は見た目も動きも普通の生き物とは全く違います。

それでは、粘菌の世界を一緒に探検してみましょう!

粘菌って何?

〔エダナシツノホコリ〕

粘菌は、一見するとキノコやカビのように見えますが、実はそれらとは全く違う生き物となります。

原生生物というグループに属していて、アメーバ動物門(アメーボゾア)の一部に分類されます。それは、菌類や動物、植物のどれにも属さない独特の生物です。そして世界にはその粘菌が約900種類いると言われています。

普通は森の中や腐った木の上など、湿った場所で見つかります。粘菌は、細胞が集まって動き回ることができるため、「カビが動いた…」などと言われることもあるそうです。

原生生物とは?

- 分類

原生生物は、動物、植物、菌類のどれにも属さない生物です。例えば、アメーバやゾウリムシ、ミドリムシなどが原生生物になります。 - 形態

原生生物はほとんどが単細胞生物〔1個の細胞でできている〕になります。※一部、多細胞もあり。 - 生息地

水中、湿った土壌、体内など、さまざまな環境に生息しています。

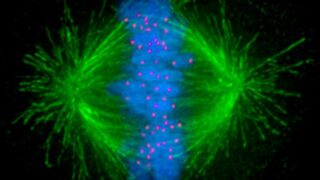

粘菌の変身能力

粘菌の一番の特徴は、その驚異的な変身する能力です。

普段はアメーバのように単細胞の形で存在し土壌中のバクテリアなどを食べながら生活しています。しかし、食べ物が少なくなると、複数の粘菌が集まって一つの巨大な集合体になります。

この集合体は、まるで大きなアメーバが地面を這うかのように動き回り食べ物を探しだすのです。

粘菌は「記憶」を持っている

〔サビムラサキホコリ〕

粘菌はその独特な生活環だけでなく、まるで知恵を持っているかのような行動を見せます。

例えば、

迷路の中に置かれた粘菌は、最短ルートを見つけ出してエサにたどり着くことができます。

また、「記憶」を持っているとも言われており、研究者によれば過去に通った場所や経験まで覚えているとされています。

〔ヘビヌカホコリ〕

そして、食べ物が見つかるとその周りにネットワークのような管を張り巡らせます。

このネットワークは非常に効率的にエサを吸収することができ、そのネットワークの構造は、私たちが利用する交通システムやインターネットの構造以上だとも言われています。

繁殖と生存

粘菌はアメーバ動物であるのに分裂するわけではなく、植物のように胞子を作ることで繁殖します。

一部の粘菌が胞子を形成して外部に放出し、風や動物によって他の場所に運ばれ、そこに新しい粘菌が誕生するのです。

また、環境が厳しくなると、粘菌は休眠状態に入る〔耐久性のある形態に変わる〕という、生き延びるための驚異的な能力をも持ち合わせています。

粘菌の研究と応用

粘菌の驚異的な能力は、科学者たちの関心を集めています。

例えば、

粘菌のネットワーク形成能力を応用して、交通網やインターネットの効率化に役立てる研究が進められているとも言われます。

粘菌は、生物の枠を超えたとても興味深い生き物です。森へ行く機会があったら、足元の落ち葉や倒れた木の上の小さな粘菌をぜひ見つけてみてください。

何か面白い発見があるかもしれませんよ!