はじめに:伝説の武将、織田信長は本当に死んだのか?

織田信長は、「本能寺の変」で燃え尽きた―― そう教科書には書かれています。

でも、もしも信長が実は生きていたとしたら?

歴史ファンの間では、長年「信長生存説」が語り継がれています。

首が見つからなかった、逃げ道があった、海外に渡った……⁉

今回は、そんなロマンあふれる「信長生存説」を、年表・史実・伝承を交えながらわかりやすく紹介します!

第1章:そもそも『本能寺の変』とは?

1582年6月2日―― 歴史が動いた朝。

天下統一目前の織田信長は、京都・本能寺でわずかな家臣とともに宿泊中でした。

そこへ、重臣の明智光秀(あけち みつひで)がまさかの謀反。

信長は圧倒的に不利な状況に追い込まれ、「討たれた」あるいは「自害した」と伝えられています。

しかし、ここでひとつ不思議な点が…

信長の遺体も首級も、いまだに見つかっていない。

この一点が、後世にさまざまな「生きていた説」を生み出すことになったのです。

年表で見る!織田信長のあゆみ

| 年(ころ) | 出来事 |

|---|---|

| 1534年ごろ(天文3年) | 織田信長がうまれる。生まれたのは今の愛知県・尾張(おわり)のあたり。 |

| 1560年ごろ(永禄のころ) | 若くして力をつけ、いくつもの国をまとめるようになる。「桶狭間(おけはざま)の戦い」で今川義元をたおし、有名になる! |

| 1573年ごろ | 将軍・足利義昭(あしかがよしあき)を追い出し、戦国の中心人物になる。 |

| 1582年6月2日(天正10年) | 本能寺の変。家来の明智光秀(あけちみつひで)にせめられた。信長は火の中で命を落としたといわれている。 |

| その後 | 家来の豊臣秀吉(とよとみひでよし)があとをつぎ、日本をまとめていく。 |

第2章:なぜ「信長生存説」が生まれたのか?

■ 理由① 遺体が見つからなかったから

戦国の大名が討たれたときは首を確認するのが常識。

ところが信長だけは首が確認されず、焼け跡からも何も出なかったと伝わります。

「もしかして、逃げたのでは…?」

そんな想像が、多くの人の心をくすぐったのです。

■ 理由② 本能寺の構造が複雑だった

当時の本能寺は、火薬庫や地下通路を備えていたとも言われます。

炎上の混乱の中で、信長が抜け道から逃げた可能性も?と、考えられたのです。

■ 理由③ 各地に残る“目撃情報”

そして、各地に残る “目撃情報”が、信長の「生存伝説」をさらに広げていきます。

第3章:代表的な生存ルートをチェック!

「もし逃げたなら、どこへ?」

歴史好きがワクワクする “信長脱出ルート” をいくつか紹介します。

① 地下通路脱出説

本能寺には「地下道があった」という話ですが、信長がそこを使って京都を脱出したという説。

この説によると、信長は本能寺が攻められたとき、あらかじめ造られていた地下の抜け道を使って、京都の別の場所へ逃げたというのです。

地下道の行き先としては、二条城の近くや鴨川のほとり、あるいは堀川方面につながっていたとも言われています。

一方で、本能寺は火薬庫をかねていたため、爆発や火災の勢いが非常に激しく、遺体の確認がむずかしかったという話もあります。

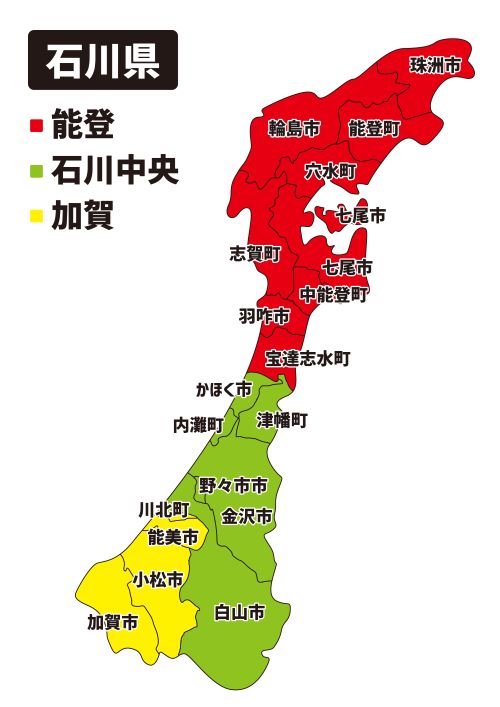

② 加賀・北陸潜伏説

信長生存説のひとつに、本能寺の変のあと、信長は加賀(今の石川県)に逃げ込んだという話があります。

この説では、信長は地元の寺や豪族の屋敷にかくまわれながら身をひそめていたと考えられています。

加賀は当時、山や川に囲まれた土地が多く、外部からの侵入がむずかしかったため、逃亡者にとっては安全な場所だったのです。

さらに、当時の記録や日記の中には、北陸地方で「信長らしい人物を見た」という目撃情報が残されていることもあり、このことが生存説を後押ししています。

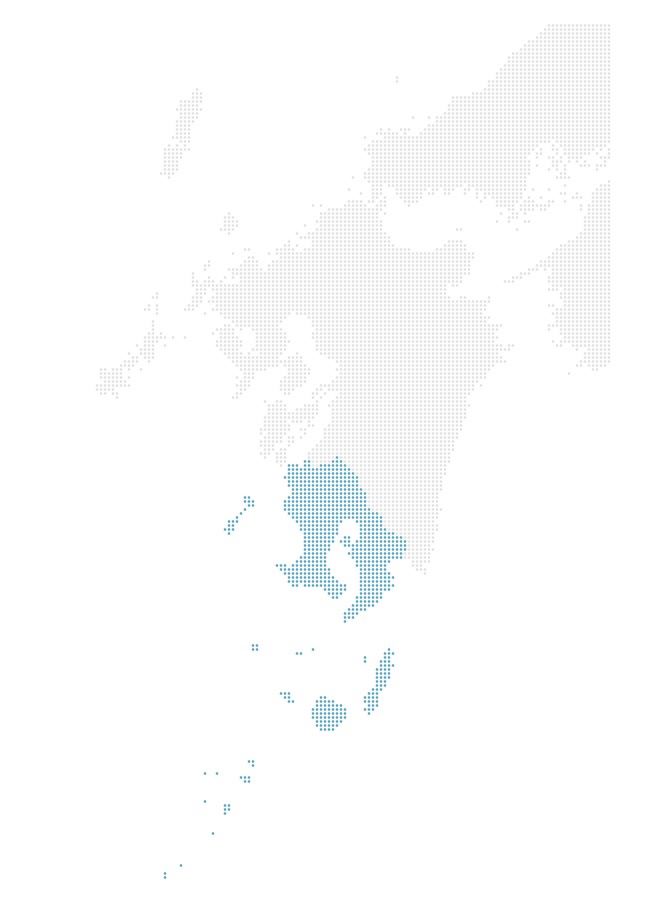

③ 薩摩逃亡説

信長生存説の中には、本能寺の変のあと、信長が遠く離れた薩摩(今の鹿児島県)まで逃れたという話もあります。

この説の考え方は、京都や近畿地方では敵が多く危険だったため、あえて遠く離れた土地に身を隠せば、誰も追いかけてこないというものです。

薩摩は当時、山や海に囲まれた自然の多い土地で、外部の情報が届きにくく、逃亡者にとって理想的な隠れ場所でした。

この説によると、信長は薩摩で余生をひそかに過ごし、政治や戦から身を引いたと考えられています。

④ 海外渡航説

戦国時代の日本には、ポルトガルやスペインなどの宣教師や外国商人が出入りしていました。

鉄砲やキリスト教、香辛料などをもたらす南蛮貿易は、この時代の日本でも大きな注目を集めていたのです。

そんな背景から、「信長は本能寺の変のあと、南蛮船に乗って海外に渡ったのではないか」という大胆な説もあります。

この説では、信長は日本を離れ、ヨーロッパや東南アジアの地で新しい人生を送ったと考えられています。

証拠はほとんどなく、フィクションや伝説に近い話ですが、もし本当だったら夢のあるストーリーですよね!

第4章:もし信長が生きていたら…?

想像してみましょう。

もし信長が生き延びていたら、歴史はどう変わったでしょうか?

- 日本統一がさらに早まっていた…?

- 家臣である秀吉との関係も変化していた…?

- 世界との交流がもっと進んでいた可能性も?

「もしも」を考えること自体が、歴史の楽しみ方のひとつです。

歴史は、確定した “過去” だけでなく、想像の余地を持つ “物語” でもあるのですね。

おわりに: 信長生存説は “歴史を楽しむ入口”

もし本能寺の変の夜、信長が生き延びていたら――今の日本はまったく違っていたかもしれません。

信長は本当に炎に消えたのか、それとも歴史の裏に消えたのか。

この謎は、400年以上たった今も私たちの想像力を刺激し続けています。

あなたは、「信長は生きていた」説を信じますか?