ヤルタ会談(1945)

戦後の分岐点となった首脳会談

1945年2月4日から11日、第二次世界大戦が終わりに近づく中、連合国の3大指導者たちが歴史的な会談のためにクリミア半島のヤルタに集まりました。

この会談は、「ヤルタ会談」として知られ、戦後の国際秩序を形作る重要な会議となりました。

連合国とは?

第二次世界大戦中にナチス・ドイツや日本、イタリアなどの枢軸国(すうじくこく)に対抗した国家群で、主にアメリカ、イギリス、ソ連、中国、フランスの5つの大国が中心となりました。

参加した3人のリーダー

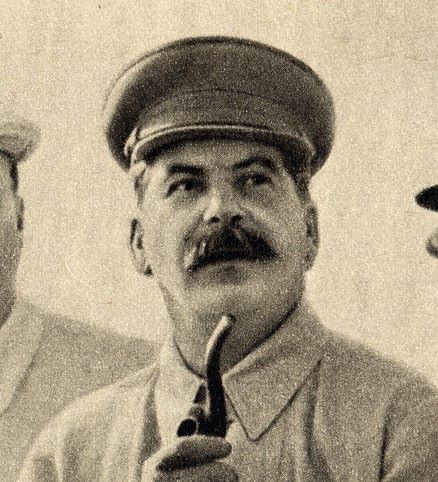

ヤルタ会談には、以下の3人の指導者が出席しました。

- フランクリン・ルーズベルト(米国大統領)

- ウィンストン・チャーチル(英国首相)

- ヨシフ・スターリン(ソ連書記長)

彼らは、それぞれの国の利益を考慮しながら、妥協点を見つけるべく議論を重ねました。

ヤルタ会談の背景:なぜ開催されたのか?

1945年初頭、第二次世界大戦は連合国側の優勢が明らかになっていました。

しかし、ナチス・ドイツや日本の降伏後、どのように世界を再構築するかについてはまだ明確な合意がありませんでした。そして、特に重要だったのは以下の3つの課題です。

- 戦後の勢力均衡

東欧諸国の取り扱いや、ソ連がどのような影響力を持つか?

スターリンは特に東欧における影響力拡大を重視していました。

- ドイツの戦後処理

ドイツの分割や賠償について、どのように対応するか?

- 新しい国際機関の設立

国際連盟〔第一次世界大戦後の平和維持を目的に設立された世界初の国際組織〕の失敗を受けて、新たな平和維持機関としての「国際連合(United Nations)」設立について。

会談で話し合われた主要な内容

〔アメリカの代表団〕

ヤルタ会談では多岐にわたる議題が取り上げられました。その中でも注目すべきポイントは以下のようになります。

1. ドイツの分割占領

〔1945年2月15日、会談終了から4日後の連合国占領地域(赤)〕

ドイツは降伏後、アメリカ、イギリス、ソ連、フランスの4か国によって占領管理されることが決定しました。また、ベルリンも同様に分割されることになりました。

2. 東欧諸国へのソ連の影響

チャーチルとルーズベルトは、東欧諸国が自由に政府を選べる「自由選挙」の実施を求めました。

しかし、ヤルタ会談でスターリンもこれに同意しましたが、実際には選挙を操作し、反ソ勢力を排除して共産党政権を樹立しました。

その結果、東欧の多くの国がソ連の影響下に入り、これが冷戦の原因の一つとなりました。

3. 国際連合の設立

新たな平和維持機関としての国際連合(国連)が設立されることが合意されました。

そしてヤルタ会談では、国際連合の安全保障理事会〔平和と安全を維持するための最も重要な意思決定機関〕において、特定の国が重要な決定を阻止できる「拒否権」制度を導入することが決まりました。

これにより、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連(現在のロシア)、中国の5か国が、反対すれば決議を無効にできる特権を持つことになったのです。

この仕組みは、当時の大国の意見を尊重しつつ、国際紛争の管理を目指したものですが、現在も議論の的となっています。

4. 日本への対応

ソ連はドイツ降伏から約3か月後に対日参戦することを約束しました。

その見返りとして、スターリンは南樺太と千島列島を要求しました。この合意は、後に日本の戦後処理にも影響を与えます。

最後に

ヤルタ会談は、戦後の世界秩序を形作る大きな転換点となりました。

国際連合の設立によって平和への希望が生まれた一方、東ヨーロッパにおけるソ連の影響力拡大は冷戦の火種となり、新たな緊張を引き起こしました。

この会談は、大国間の協力と対立の両面を象徴しており、その影響は現代の国際問題にも色濃く残っています。

現在も続く多くの国際問題は、この時期にまで遡ることができるため、ヤルタ会談の意義を理解することは、現代を正しく読み解く上で非常に重要となっています。