「士農工商のウソ・ホント」

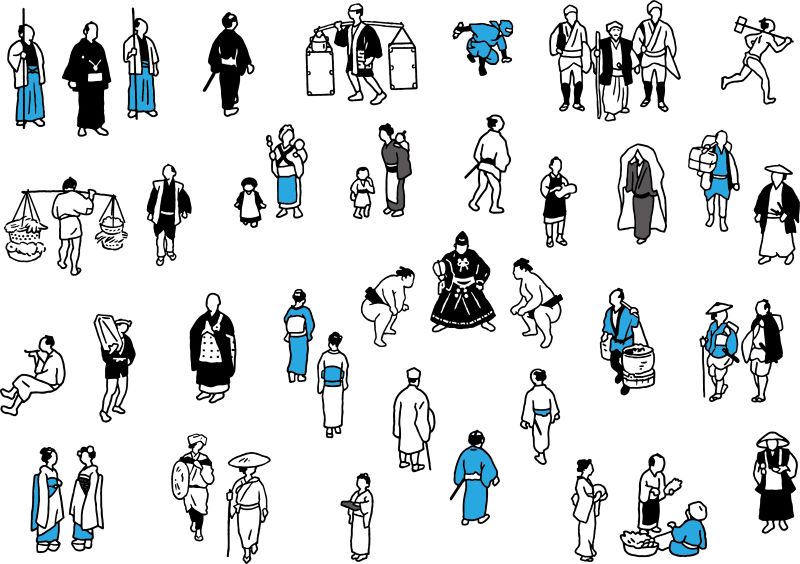

「士農工商(しのうこうしょう)」と聞くと、「武士 → 農民 → 職人 → 商人」の順に身分が決まっていた…

そんなイメージを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?

しかし、実は!

その「士農工商」という言葉、江戸時代には存在しなかったようです。

今回は、学校では習わなかった「士農工商のウソ・ホント」を、6つの意外な事実でわかりやすく紹介します!

【1】「士農工商」という言葉、江戸時代には存在しなかった!

意外かもしれませんが、「士農工商」という言葉、実際の江戸時代では使われていませんでした。

もともとは中国の儒教に登場する考え方で、「人々を職業別に分けた分類」のような意味だったのです。

江戸幕府の公式文書や法令にも、この言葉は登場しません。

つまり、「士農工商」は明治以降の教科書が整理のために作った言葉なんです。

今の教科書でも、この表現はほとんど使われなくなってきています。

【2】「農・工・商」には上下関係はなかった!

「武士が一番偉くて、商人が一番下」

…そう信じていませんか?

実際の江戸時代では、「農・工・商」のあいだにはっきりした序列はなかったそうです。

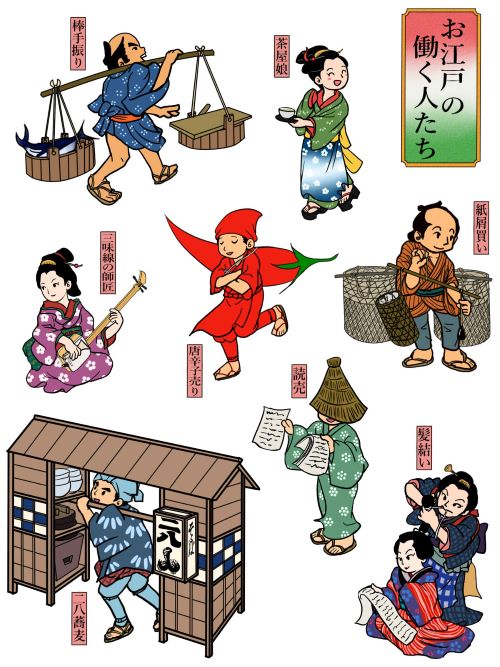

むしろ、職人や商人が成功して大金持ちになることも多く、経済の中心は町人(ちょうにん)が握っていました。

町人 … 町(城下町・都市)で暮らす商人や職人のこと。

たとえば大阪の豪商たちは、藩にお金を貸していたほど。

これらのように社会の実態は、教科書で習ったよりもずっと柔軟で現実的だったんです。

【3】身分の移動や職業の兼業も「けっこうアリ」だった!

「農民は一生農民」「商人は一生商人」

――そんなにカチカチに決まっていたわけではありません。

たとえば、

- 農村の人が町に出て商売を始める

- 商人が農地を持って副業する

- 職人が武士に取り立てられる

など、身分の“行き来”や兼業は意外と多かったんです。

もちろん簡単ではありませんが、藩によっては制度がゆるく、「頑張れば上にいける」世界でもありました。

【4】「百姓=農民」ではなかった!

「百姓(ひゃくしょう)」という言葉も、実は「農民」だけを指していません。

当時の「百姓」は、農業だけでなく、漁業・林業・手工業など、生産活動を行う人全体を意味していました。

つまり、「百姓=田んぼを耕す人」ではなく “ものづくりや生活を支える人たち”という広い概念だったのです。

【5】「士農工商」が教科書から消えた理由

近年、「士農工商」という言葉は教科書から姿を消しつつあるというお話をしましたが、それは「厳格な四つの身分制度」という説明が正確ではないという理由によります。

文部科学省の検定でも、

「誤解を生みやすい表現は修正しよう」という流れが進み、今の教科書では「武士・百姓・町人」という三つの身分で説明されることが多くなりました。

つまり、歴史教育そのものもアップデート中というわけなんです!

【6】実際の社会は「三身分+その他」が現実的だった!

このように実際の江戸社会をよく見ると、

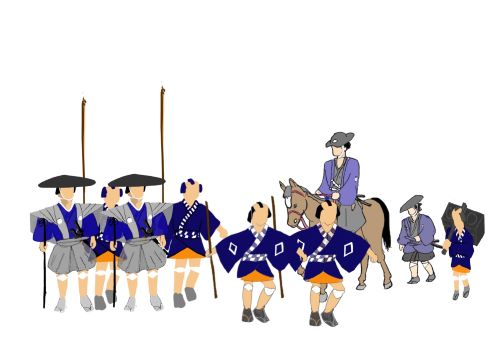

「武士」「百姓」「町人」という三身分が中心構造でした。

さらに、その枠の外には「賤民(せんみん)」と呼ばれた人々もいて、地域によって扱いは異なりましたが、当時の社会では特別な集団として区別されていました。

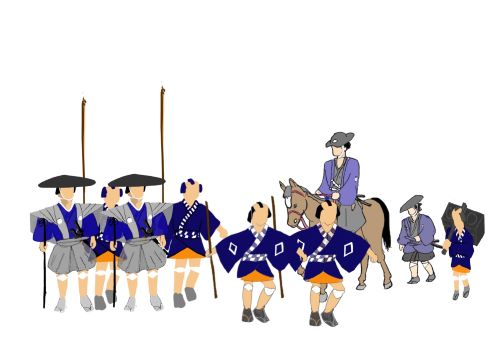

一方で、武士の中にも大名・旗本・御家人など多くの階層があり “武士” とひとくくりにはできません。

大名(だいみょう)… 広い領地を治め、軍事力と財力を持った有力武士。

旗本(はたもと)… 将軍に直接会うことが許された中級武士。

御家人(ごけにん)… 将軍に直接会うことは許されていない下級武士。

つまり、江戸の身分社会は私たちが思っているよりずっと複雑で多層的だったのです。

【まとめ】「士農工商」は “イメージ” であって “制度” ではなかった!

今回の6つの事実をまとめると──

| ポイント! | |

|---|---|

| 士農工商という言葉 | 江戸時代には存在しなかった |

| 農・工・商の関係 | 上下関係はあいまい |

| 身分の移動 | 意外と柔軟だった |

| 百姓の意味 | 農業だけではない |

| 教科書の変化 | 「士農工商」は消えつつある |

| 実際の構造 | 三身分+その他 |

つまり、「士農工商」という区分は後世が分かりやすく説明するために作った枠組みにすぎず、実際の江戸社会はもっと柔軟で、人々がより自由に動き、暮らしていた社会だったのです。