鎌倉幕府は「1185」?「1192」じゃなかったの?

「いい国(1192)作ろう、鎌倉幕府」

この語呂合わせで覚えた方、多いですよね?

でも最近では学校の教科書にこう書かれています。

「鎌倉幕府の成立は1185年」

え?1192年じゃないの?なぜ?と思ったあなた。

今回は、なぜ成立年が「1185年」に変わったのか?を、わかりやすく解説します。

鎌倉幕府の成立年「1185年」になった背景

① 幕府の「本当の始まり」を見直す動き

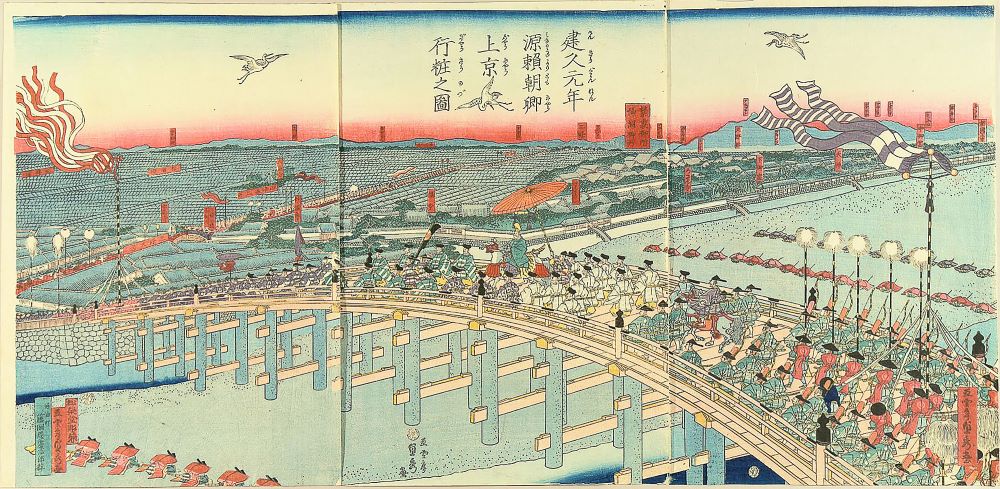

かつては、1192年の源頼朝が征夷大将軍に任命された年=「幕府の始まり」とされてきました。

征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)…朝廷(天皇)から任命され、武力で国を治めた将軍

しかし最近の歴史研究では、1185年が重視され始めたのです。

< 1185年:守護・地頭の設置 >

- 頼朝が後白河法皇(後白河天皇)から、全国に守護(警察・軍事)と地頭(徴税・土地管理)を置く権限を得る。

- 武士による全国支配が実質的にスタート。

このように「征夷大将軍」は形式的な称号にすぎず、「実際に政治が始まった年=1185年」こそが幕府の始まりと見る流れが強くなっています。

② 歴史の教え方が「実態重視」へ変化

これまでの歴史教育では、「いつ征夷大将軍になったか」のように形式的な日付が重視されていました。

ですが、近年では…

- 政治の中身や社会の変化

- 実際に支配体制が始まった年

といった「実態を重視する視点」が広がり、その結果、1185年説が教科書にも採用されるようになったのです。

覚え方はどうすればいい?

「いい国(1192)」が使えなくて困る!

そんな人も多いですよね。でも安心してください。

おすすめの覚え方はこれ!

📌 「いいハコ(1185)作ろう、鎌倉幕府」

👉 武士の支配の「ハコ」ができたイメージで。

これは 1185年に鎌倉幕府の支配体制が全国に広がった という意味で使われる語呂合わせです。

特にこの年、守護・地頭の設置(全国的な軍事・土地支配の制度) が行われたことで、武士による支配の「ハコ=体制」が整ってきたと考えられます。

📌「地頭(じとう)は、いい箱(1185)から」

👉 地頭制度の始まり=1185年を印象づける感じで。

「地頭の設置=1185年」という史実にぴったり対応しています。

歴史のテストなどでも、「1185年といえば?」→「壇ノ浦の戦い・守護地頭の設置」が定番なので、この語呂は実用的です。

地頭(じとう)とは?

一言で言うと「荘園や公領の管理と年貢の取り立てをする武士」です。→ (その土地を見守り、農民から税(年貢)を集める役目をもった武士のこと)

- 荘園(しょうえん)や公領(こうりょう):貴族や寺社、朝廷などが持っていた土地のこと

- 年貢(ねんぐ):農民が納めるお米などの税

つまりこの武士たちは、土地のリーダーとして、治安を守り、税を集めて、領主に届ける役割をしていました。

壇ノ浦の戦い(だんのうらのたたかい)とは?

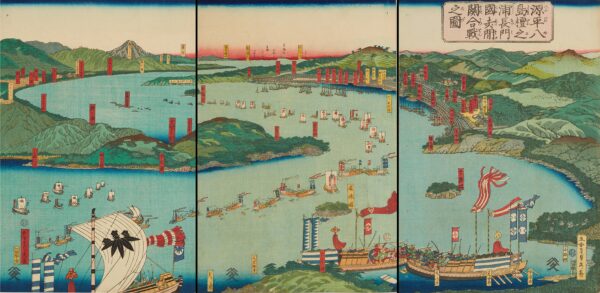

壇ノ浦の戦いは、1185年に行われた、源平合戦の最終決戦です。

- 場所:現在の山口県、壇ノ浦

- 対戦者:源氏(源頼朝) vs 平氏(平清盛の一族)

- 結果:源氏の勝利、平氏の滅亡

平氏が敗れ、源頼朝が武士政権の確立に成功し、鎌倉幕府の基盤が築かれました。

Q:1192年はもう使わないの?

〔源氏山公園の源頼朝像〕

結論から言うと…

1192年も「重要な節目」として扱われています。

- 頼朝が征夷大将軍になった年

- 幕府の「公式な」地位が確立した年

なので、「1185年=始まり、1192年=制度の完成」というように、両方覚えておくとベストです!

まとめ:なぜ「1185年」になったのか?

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 以前は? | 1192年の将軍任命が基準 |

| 今は? | 実質的支配の始まり=1185年を重視 |

| なぜ変わった? | 実態重視の歴史教育の流れ |

| 両方必要? | どちらも重要な年! |

歴史の年号は、研究の進展によって見直されることがあります。

そのため、「なぜその年号なのか?」という背景や理由を理解することが大切なのかもしれません。

ただの語呂合わせじゃなく、「意味」で覚える。

それが、現代の学び方のようです。