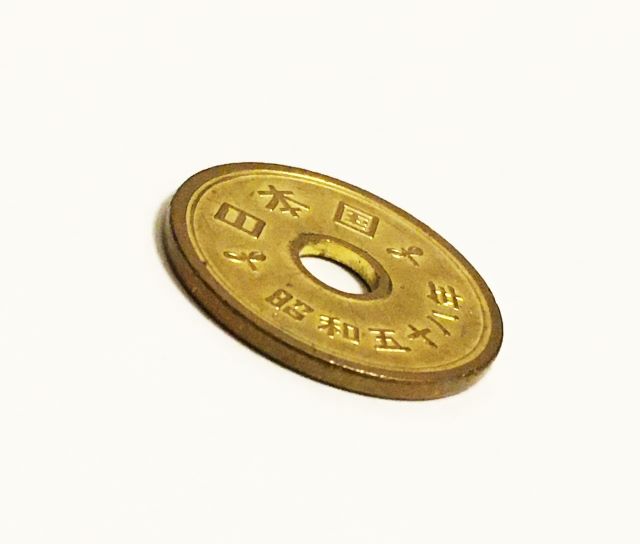

5円玉と50円玉は、なぜ穴が開いてる?

穴は、「ただのデザイン」じゃなかった!

財布から5円玉や50円玉を取り出したとき、ふと思ったことはありませんか?

「なんでこの2つだけ穴が開いてるの?」

他の硬貨、たとえば1円玉・10円玉・100円玉・500円玉には穴なんてないのに…。

実はこの穴、見た目のユニークさだけじゃない、深い理由があるんです。

歴史をひもとけばわかる。穴あき硬貨のルーツ

最初に穴が開いた硬貨が登場したのは、昭和24年(1949年)発行の5円玉でした。

当時の日本は、戦後の復興期。物資全般が不足しており、金属も大変貴重なものでした。

穴を開けた最大の理由、それは「金属の節約」

金属を使う量を少しでも減らすため、中央に穴を開けるというアイディアが採用されたのです。

たった数グラムの差でも、国家全体で発行する硬貨の枚数を考えればその効果は非常に大きなものになります。

その後、このアイディアは評価され、昭和34年(1959年)には50円玉にも穴が開けられるようになりました。

〔穴無50円玉は、1955年(昭和30年)から1958年(昭和33年)までの4年間のみ発行されました。〕

穴のある硬貨、実は “驚きの利便性” があった!

この工夫は、金属節約に加えて、他にも便利な点がいくつかあるのです。

①指先でも「判別」しやすい!

特に視覚障害のある方にとって、穴のある硬貨はとてもありがたい存在。

「穴があるから5円」「穴+ギザギザで50円」と、触感だけで見分けられます。

②自動販売機でもミスを防ぐ!

穴の有無は、機械にとっても大事なポイント。

誤投入や誤識別を防ぐためにも、「形状が異なる硬貨」は大助かりだったのです。

見た目もユニーク!人々の記憶に残る硬貨に。

さらにもうひとつの理由、それはデザインの工夫。

5円玉には稲、50円玉には菊の花が描かれていますが、穴があることで全体の印象がすっきりし、美しく見えるようにも設計されています。

「記憶に残りやすい、お守りのような存在」

として、穴あき硬貨は多くの人に親しまれました。

穴あき硬貨は世界でも少数派

多くの国では、中央に穴が開いた硬貨は使われていません。

そのため、日本の5円玉や50円玉のように「真ん中に穴があるデザイン」は、外国人から見るとかなり印象的です。

実際に穴あき硬貨を採用した世界の国々

| 国名 | 穴あき硬貨の例 | 備考 |

|---|---|---|

| 日本 | 5円玉・50円玉 | 現在も流通中。識別性・節約目的。 |

| 中国 | 古銭(開元通宝など) | 歴史的に有名。紐で束ねるための穴。 |

| デンマーク | 1クローネ・2クローネ | 現在も使用されている穴あきデザイン。 |

| ノルウェー | 1クローネなど | 実用性とデザインを兼ねた穴あり硬貨。 |

| フランス(旧) | 一部旧フラン硬貨(例:1フラン) | 20世紀前半まで流通。 |

| イタリア(旧) | 旧リラ硬貨の一部 | ユーロ導入前に使用されていた。 |

なぜ「穴あき硬貨」は少ない?

- 製造工程が複雑になる

- 機械での読み取りに手間がかかる

- 偽造対策としては必ずしも有利でない

といった理由で、多くの国では採用されていません。

そのため、現代で一般的に流通している穴あき硬貨はかなりレア。世界でも珍しい硬貨なんです。

日本では、なぜ今も穴を残しているの?

技術が発達した現代では、金属節約も、識別も、別の方法でできるはず。

それでもあえて穴を残す理由、それは——

「長年親しまれた形状」は変えにくい

日本人にとって、5円玉=ご縁、50円玉=美しい形というイメージがすでに定着しています。

今さら穴がなくなったら、違和感しかないですよね!

まとめ:たかが穴、されど穴

- 金属の節約

- 識別のしやすさ

- 機械との相性

- デザイン的な美しさ

- 文化としての定着

これらすべてを兼ね備えているのが、穴あき硬貨のすごいところ!

5円玉や50円玉を手に取ったときには、その小さな穴に込められた知恵と工夫を、ぜひ思い出してみてくださいね!