政治・法律の一般常識クイズ

Q1. 日本の最高裁判所裁判官は、何年ごとに国民審査を受けるか?

A. 10年

解説:

最高裁判所の裁判官は、任命後初めての衆議院議員総選挙時に国民審査〔国民がその裁判官を続けていいか決めること〕を受け、その後は10年ごとに国民審査を受けます。ただし、任期制ではなく、定年は70歳と定められています。

Q2. 日本の「男女平等」を保障する憲法は何条か?

A. 憲法第14条

解説: 憲法第14条では、平等の原則を保障しており、性別による差別を禁止しています。

日本国憲法第14条第1項

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち)〔家柄〕により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

Q3. 日本の「公務員」が守るべき法律は何ですか?

A. 国家公務員法、地方公務員法

解説:

公務員は、国や地方自治体で働く人を指して言うのですが、「国家公務員法」や「地方公務員法」という法律に従い、常に公平で正しい行動をとることが求められます。

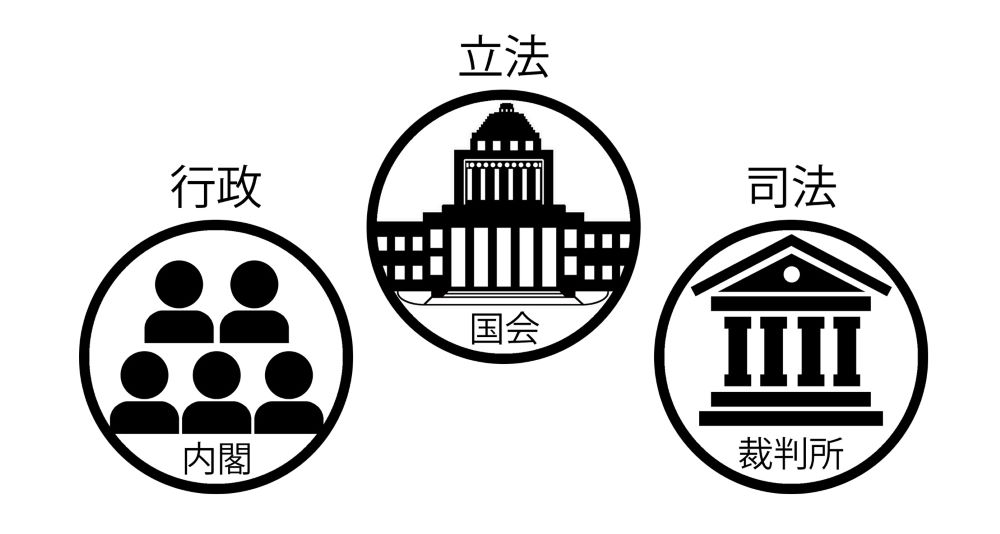

Q4. 日本で「法律をつくる働き」をするのはどこですか?

A. 国会

解説:

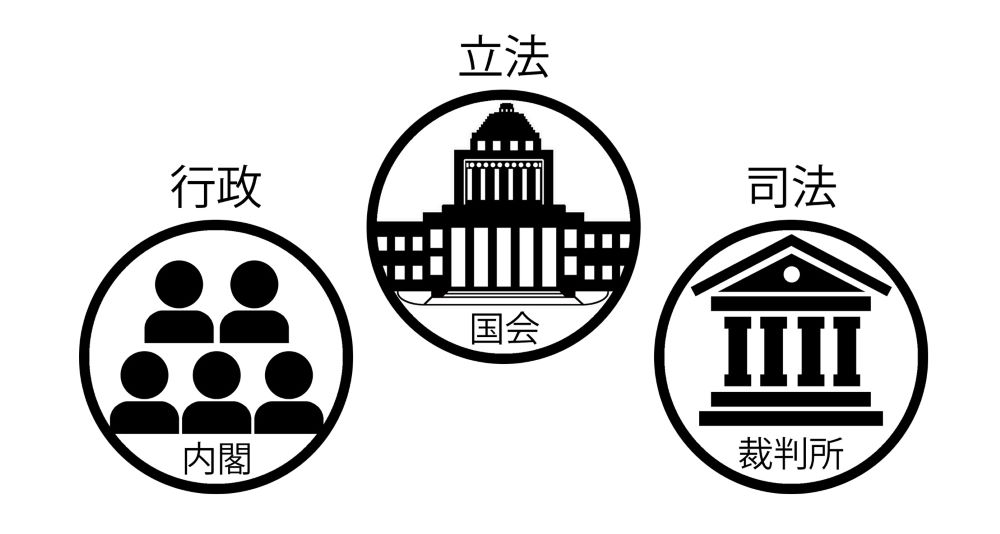

国会は、日本の「立法府(りっぽうふ)」と呼ばれ、法律を作る役目をもっています。

国会は「衆議院」と「参議院」の2つからなり、国民の代表が集まり話し合って法律を決めます。

Q5. 日本で「国の仕事(行政)」を進める役目を持つのはどこですか?

A. 内閣

解説:

「行政(ぎょうせい)」とは、法律にしたがって実際に国の仕事を進めることです。

この行政の力(行政権)は「内閣」が持っていて、首相と大臣たちでできています。内閣は、いろいろな省庁〔たとえば文部科学省や厚生労働省など〕をまとめ、国の仕事を行います。

Q6. 日本で「政党助成金」をもらうためにはどんな条件が必要ですか?

A.国政選挙で有効投票の2%以上を得たことがある政党、所属する国会議員が5人以上いる政党のどちらか

解説:

政党助成金(せいとうじょせいきん)は、政治活動を支えるために、国がお金を政党に渡す制度です。もらえるのは、次のような条件を満たす政党になります。(いずれか一方でOK)

① 国政選挙で有効投票の2%以上を得たことがある政党

- 直近の衆議院または参議院の選挙において、

全国で有効投票の合計のうち2%以上を得たことが条件です。

② 所属する国会議員が5人以上いる政党

衆議院と参議院を合わせて、5人以上の国会議員が所属している場合も対象です。

この制度によって、政党が企業や団体からの献金に頼らずに活動できるようにする目的があります。

政党助成金は何につかれている?

政党助成金の使途は主に次のようなものがあります。

- 選挙活動(候補者の支援、選挙運動費)

- 政党活動の運営費(事務所経費、活動資金)

- 政策調査や研究活動のための費用

Q7. 日本の「選挙区」にはどんな種類がありますか?

A. 小選挙区、比例代表制、(一部で)中選挙区

解説:

現在の日本の選挙制度では、選挙の種類に応じて主に次のような制度が用いられています。

- 小選挙区制:

1つの選挙区から1人を選出(例:衆議院選挙) - 比例代表制:

政党に投票し、得票数に応じて議席を配分(例:衆議院・参議院) - 中選挙区制(または大選挙区的な制度):

1つの選挙区から複数人を選出(例:参議院の選挙区や一部の地方議会)

※現在、衆議院では中選挙区制は使われていません。

補足:

現在の衆議院選挙は、「小選挙区比例代表並立制」が採用されており、小選挙区(289)と比例代表(176)の両方で議員が選ばれます。

参議院は、「選挙区制(都道府県単位の複数人区)と比例代表制」の併用です。

Q8. 日本の「法律」はどのように成立するか?

A. 国会で議決され、天皇の公布〔成立した法律などを天皇が国民に知らせること〕を受けて成立

解説:

日本の法律は、次の流れで成立します。

<国会で議決>

まず、衆議院と参議院で法案が審議され、可決(賛成)される必要があります。

<天皇の公布(こうふ)>

国会で決まった法案は、天皇が公布することで正式に法律として成立します。

この公布は儀式的なもので、天皇が実際に法律を発表するという意味合いです。

<施行(せこう)>

公布された法律は、通常、施行日が定められており、その日から効力が発生します。

Q9. 日本の「最高裁判所」の裁判官数は何人か?

A. 15人

解説:

日本の最高裁判所は、長官1人と判事14人の計15人で構成されています。

すべての裁判を全員で行うわけではなく、大法廷(15人全員)や、小法廷(通常は5人)で審理されます。

大法廷は、重要な憲法問題などの裁判に使われ、小法廷は、一般的な裁判を担当します。

Q10. 日本で「内閣改造」とは何を指しますか?

A. 内閣の構成員(大臣)の交代や変更

解説:

内閣改造(ないかくかいぞう)とは、内閣の大臣や閣僚(かくりょう)を交代または変更することを指します。通常、次のような理由で行われます。

- 政治的理由

選挙や議会の状況を受けて、支持基盤を強化するために内閣メンバーを交代させることもあります。

- 政策の変更

新たな政策や方向性に合わせて、適任の人物を大臣として任命することがあります。 - 政権の安定

政権の調整や強化を目的として行われることもあります。

総理大臣は変わらず、大臣だけが変わるのが特徴です。